アイホール・アーカイブス

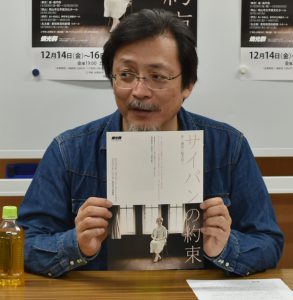

燐光群『サイパンの約束』 坂手洋二インタビュー

AI・HALL共催公演として2018年12月14日(金)~16日(日)に、燐光群『サイパンの約束』を上演します。客演に渡辺美佐子さんを迎えて送る新作です。

燐光群主宰であり、作・演出の坂手洋二さんに、作品の見どころや創作の背景についてなどお話しいただきました。

■創作のきっかけ

この作品はタイトルの通り、サイパンが舞台です。実は、本作の主人公ハルエのモデルは、私の妻の母親です。彼女は沖縄出身ということになっているのですが、生まれは第二次世界大戦中の北マリアナ諸島のサイパン島で、幼少期はサイパン島の近くにあるテニアン島でも暮らしたそうです。

北マリアナ諸島は、1899年からドイツが統治していました。その時代、テニアンは人払いされていて無人島になっており、牛などの動物しか住んでいなかったそうです。第一次世界大戦後、日本が連合国側として勝利し、敗戦国であったドイツの領土である北マリアナ諸島を日本が全部譲り受けて、その後29年の間、サイパンは日本となりました。サイパンやテニアンは日本からの移住者が多く住む移民社会となったのです。

当地では日本人が「南洋興発」という会社を設立し、テニアンでは、荒れ放題のジャングルのような島を開墾してサトウキビ畑を作りました。第二次世界大戦中のサイパンは、元々住んでいた人たちよりも日本人の方が多くなり、ピーク時はその7割が沖縄の人たちだったそうです。サイパンの市街地である「南洋の東京」と呼ばれたガラパンだけで1~2万くらいの人が住んでおり、物資がきちんと流通していて映画館や劇場、カフェなどもあって、華やかでものすごく栄えていた町でした。

そのように華やかな時代のサイパンに暮らしていた義母に、もう一度サイパンに行きたいと言われて5年前に連れていったのが、本作を創作する一つのきっかけとなりました。

■戦争の記憶

サイパンでいちばん高いタッポーチョ山の山頂に義母と一緒に登ったのですが、そこから下の浜辺を見て義母が「あそこがアメリカの船団で真っ黒だったのよ」と言いました。1944年に米軍が到着した時、チャランカノアとガラパンの間の平らな浜辺に千何百という船で7万人の兵士が押し寄せたそうですが、その大軍が真っ黒に見えたのでしょう。この時の攻撃は軍隊同士だけでなく民間人にも及んだそうです。この戦いで追い詰められた日本人の多くがサイパン島の北端にあるバンザイクリフから飛び降りたり、剃刀を使って自決したそうです。また、サイパンとテニアンには、日本軍が絶対防衛権の端をサイパンに設定し作った4つの飛行場がそれぞれにありましたが、全てアメリカの艦隊に取られました。このうち、テニアンにあるノースフィールドという飛行場から、原爆を落とした2機の爆撃機が飛び立っています。

サイパンでいちばん高いタッポーチョ山の山頂に義母と一緒に登ったのですが、そこから下の浜辺を見て義母が「あそこがアメリカの船団で真っ黒だったのよ」と言いました。1944年に米軍が到着した時、チャランカノアとガラパンの間の平らな浜辺に千何百という船で7万人の兵士が押し寄せたそうですが、その大軍が真っ黒に見えたのでしょう。この時の攻撃は軍隊同士だけでなく民間人にも及んだそうです。この戦いで追い詰められた日本人の多くがサイパン島の北端にあるバンザイクリフから飛び降りたり、剃刀を使って自決したそうです。また、サイパンとテニアンには、日本軍が絶対防衛権の端をサイパンに設定し作った4つの飛行場がそれぞれにありましたが、全てアメリカの艦隊に取られました。このうち、テニアンにあるノースフィールドという飛行場から、原爆を落とした2機の爆撃機が飛び立っています。

もう一つ印象深いのが、沖縄にいる90歳の方から聞いた収容所の話です。サイパンで米軍に投降した日本人は収容所に入れられました。その人たちの多くは「勝ち組」と「負け組」に分かれていたそうです。終戦直前まで「戦争に負けていない」という情報を軍が流していたため、戦争は終わったのに日本は負けていないと信じている「勝ち組」と、負けたという現実を受け止めた「負け組」に分かれたのです。終戦後、移民の多かったブラジルでも「勝ち組」が「負け組」をリンチし殺害するという事件が起こったのですが、サイパンの収容所でも「勝ち組」が「負け組」を殺してしまうという殺人事件が起こりました。そのエピソードも今作で取り入れています。

『ピカドン・キジムナー』(2000年)という作品で沖縄に引き揚げた長崎・広島の被爆者を描きましたが、サイパンからの引揚者も沖縄に帰ってから苦労があったようです。移住をせず沖縄に住み続けていた人たちは、地上戦で土地を焼け野原にされ、収容所に2~3年入れられている間に米軍に基地を作られ、住民の三人に一人が亡くなっている状態でした。そのため、引揚者に対して差別があったそうです。

最近、渡辺美佐子さんに「戦争の話を劇にしようという人は今はあなたぐらいしかいないのよ」と言われました。僕が「劇団チョコレートケーキの古川健くんとか、詩森ろばさんとか、戦争を扱う若い作家もいますよ。特に古川くんは歴史が好きですし」と言うと、美佐子さんは「(戦争が)歴史になっちゃうのよね」と嘆かれました。つまり、戦争を昔の問題でなく、今の問題として捉えてほしいということなのだと思います。僕も世代的には戦争が終わって15年後くらいに生まれたので知識しかありませんが、戦争に直面した人たちには出会うことができています。ただ、あと10~20年すると戦争を知っている人が日本中からいなくなってしまって、本当に「歴史」になってしまうと危惧しています。美佐子さん自身も空襲体験があるので、戦争を「歴史」として風化させたくないという思いが強いのだと思います。

■客演の渡辺美佐子さんについて

渡辺美佐子さんは、『星の息子』(2012年)や『お召し列車』(2015年)を含めると、燐光群に今作で6本目の出演になります。本作はいままでの集大成になると思っています。美佐子さんを一言で言うと「ザ・女優」です。俳優座養成所出身の新劇の女優さんですが、若くして映画スターであった彼女は「劇団は何も教えてくれなかった。着物の着方も挨拶の仕方も全部撮影所で学んだのよ」が口癖です。また、新劇の中では、井上ひさしさんの『小林一茶』や『化粧』、斎藤憐さんの『グレイクリスマス』初演などに出演しています。美佐子さんとの創作は、井上さんや斎藤さんと一緒にいたときの感覚を思い起こさせます。そんな映画の黄金期や新劇のいちばん良い時代も知っている人です。また、美佐子さんの凛とした感じや醸し出す空気が、きっぱりとある決意を持っている人という感じがして力強いです。近年の線が細い女優さんとは違う圧倒的な力があります。その部分を活かし、『星の息子』の時の彼女は二枚目のヒロインで、現代の女性としてかっこよく描きました。今回は、最初15分くらい、主人公と相手役の男性が思春期の頃の恋愛を思い起こす官能的なシーンがあります。その思春期のころの主人公も美佐子さんが演じるのですが、彼女の持つ二枚目な部分だけではなく、柔らかさやエロスというところも中心に置いた「渡辺美佐子ショー」を目指しています。

■映画を題材に

いままでも『天皇と接吻』(1999年)のように映画を題材にした作品をいくつか創作してきましたが、今回も映画を扱います。『天皇と接吻』は、自主映画を作っている現代の高校生の話と、終戦直後にドキュメンタリー映画を撮っている会社の話とが重なっていきます。要するに映画製作の話の中で劇中劇が描かれ、二つの時代がクロスしていくという二重構造の作品です。本作は、現代のある映画会社がサイパンの寂れ切ったホテルの半分を貸し切って、オールサイパンロケで『サイパンの約束』という自主映画を撮っているという設定です。また、映画はハルエの半生を元にしているため、その記憶を辿るためのワークショップもしているという二重構造で話が進み、今と過去とがごちゃごちゃになっていきます。このような大胆な設定を取り入れられたのは、今年の大ヒット映画『カメラを止めるな!』のおかげかもしれませんね(笑)。あの作品も二重構造で、自主映画がちゃんとした映画になるというのが一般の方にも伝わった作品だと思います。実は僕も自主映画小僧だったので、好ましく観させてもらいました。再び映画を舞台に設定できるのが楽しみです。

■現代の日本や演劇について考えること

最近、よく言う言葉で「見やすかった」という誉め言葉がありますが、僕はそれを言われると腹が立ちます。むしろ、なんだか分からないシーンで終わったというふうにしたいくらいです。そう考えると、ちょっとしんどい思いをするかもしれないけど「ある体験」をするために映画や演劇を見に行こうという人が今は減ってきているのかなと感じます。そのように日本社会が変わったと思うのが1980年代からです。それまでは生産者社会だったのが、サービス業の方がそれを上回って消費者社会になったのです。お金のやり取りだけで仕事が成り立つから、物を作らず、衣・食・住などの人間が生きる最低限のことに関わらない生き方の人が増えたのでしょう。そして結果的にお金をもらってサービスすることが仕事になったために、サービスを求める消費者ばかりが増えてしまったのです。現在は、全国どこに行ってもチェーン店があり、日本中が同じ景色の同じ町になってしまっていました。日本という国が一つの消費の仕組みに完全にはめられてしまったのです。昔ながらの魚屋さんがコンビニに代わったり、映画館がシネコン形式に代わったりという変化もその一部だと思います。

最近、よく言う言葉で「見やすかった」という誉め言葉がありますが、僕はそれを言われると腹が立ちます。むしろ、なんだか分からないシーンで終わったというふうにしたいくらいです。そう考えると、ちょっとしんどい思いをするかもしれないけど「ある体験」をするために映画や演劇を見に行こうという人が今は減ってきているのかなと感じます。そのように日本社会が変わったと思うのが1980年代からです。それまでは生産者社会だったのが、サービス業の方がそれを上回って消費者社会になったのです。お金のやり取りだけで仕事が成り立つから、物を作らず、衣・食・住などの人間が生きる最低限のことに関わらない生き方の人が増えたのでしょう。そして結果的にお金をもらってサービスすることが仕事になったために、サービスを求める消費者ばかりが増えてしまったのです。現在は、全国どこに行ってもチェーン店があり、日本中が同じ景色の同じ町になってしまっていました。日本という国が一つの消費の仕組みに完全にはめられてしまったのです。昔ながらの魚屋さんがコンビニに代わったり、映画館がシネコン形式に代わったりという変化もその一部だと思います。

その点では、昔、何もなかったサイパンにあちこちから移住し、サトウキビを作ったり動物を飼ったりと、日々は衣・食・住を自分たちで賄いながら仕事をし、ときどき楽しくてゴージャスな「南洋の東京」ガラパンの繁華街で消費を行うというバランスがやはり人が生きている姿としていちばん美しいのではないかと思います。今はもう、サービス業の働き手しかおらず、私たちが食べている者はほぼ誰が作っているか分からないし、服もほとんど海外で作られているものばかりです。そのうちサービス業でさえロボットが使われていくようになるでしょう。では、そういう時にいったい人間は何をやって生きていくのでしょう。昔は、食べていけないから海外に渡っていった人たちの世界があったのに、これからはサービスされるためだけに生きていくのでしょうか。サイパンを調べていてそんなことを感じました。

昔の映画を最近見ると面白いです。この作品の中にもベネツィア映画祭で初めて日本映画が賞を取った『五人の斥候兵』(1938年)という支那事変(日中戦争)の翌年に公開された国策映画が出てきます。それがすごくリアリズムの映画なんです。当時の人たちは、出演者やスタッフが実際の戦争体験がなくても、戦地に行っている人や戦中に生活している人たちのことを世間の常識として理解しているので、空気感がおのずと伝わっていたように感じます。でも現在の演劇は、今の人間が演じて今の人間しか出てこないので、どうしても受動的で消費者的な生き方が舞台上で出てしまいます。また、テレビのバラエティでの演技が本当の演技と誤解している人たちが観ている状況の中にいると、やはり本物の演技ってなんだろうとか、わざわざ人間が人前で演じるってなんだろうということを考えてしまいます。そう言う意味では、渡辺美佐子さんというお手本がいることで、いろいろと気付かされることがあります。美佐子さんと同じシーンに出ている他の俳優は、どうしても過剰な演技をしてしまいがちです。なぜかというと、「存在する」ことの意味が薄すぎてしまうのです。人にどう見られているかとか、人にどう伝わるかについて今の人たちはあまり苦悩していないのです。だから最近、若い俳優に意地悪で「お前の芝居はカラオケだな」と言います。カラオケのように自分の好きなように歌って自分の順番を待ってということと、今あなたがしている演技はどう違うのかということを考えさせるのです。舞台では誰かと一緒に存在しているということを分かっていなければいけないよ、と伝えています。

2018年10月 大阪市内にて

![[予約受付中]

焼酎亭AI・HALL寄席~鯉~

2025年5月31日(土)13:00/17:00

令和7年度もやります!

\焼酎亭AI・HALL寄席/

関西小劇場で活躍する俳優を中心に結成された「焼酎亭一門」。

アイホールのイベントホール ホワイエに高座を設置し、カジュアルな落語会を2021年から開催しています。

役者ならではの落語。

古今東西の名曲を奏でるお囃子隊の演奏。

にぎやかで楽しいアイホール寄席へ、ぜひお気軽にお越しください

アイホール寄席初出演の方もいらっしゃいますよ~

出演者など詳細はアイホールWEBサイトまで(@ai_hall)

https://www.aihall.com/aihallyose_koi0531/

=====

焼酎亭AI・HALL寄席~鯉~

2025年5月31日(土)13:00/17:00

料金:1,000円(全席自由)

※配信チケットもございます!

[予約方法]

※いずれも当日のご精算となります。

▼予約フォーム

https://torioki.confetti-web.com/form/3952/12718

▼アイホール

TEL:072-782-2000(9:00~22:00/火曜休館)

MAIL:info@aihall.com

=====

#焼酎亭 #アイホール寄席 #鯉 #寄席 #落語会 #落語 #役者落語 #演劇 #芝居 #アイホール #伊丹市立演劇ホール #伊丹 #itami](https://www.aihall.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)