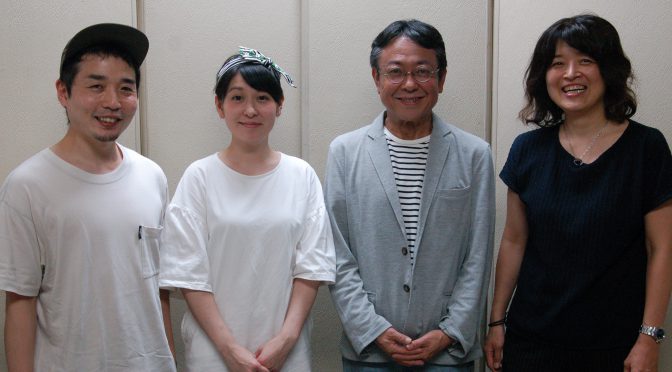

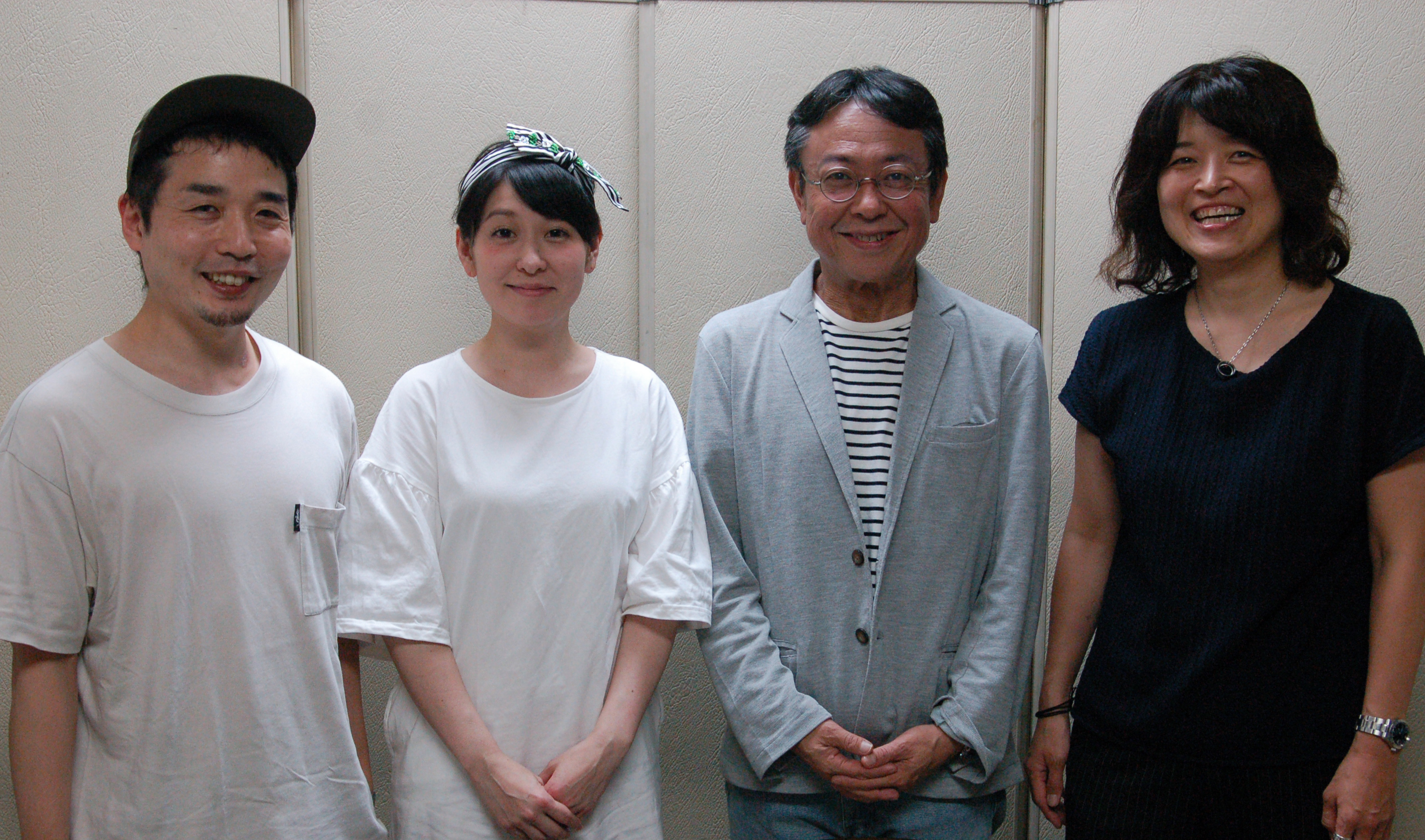

アイホールでは、9月8日(金)~10日(日)にアイホールがつくる「伊丹の物語」プロジェクト『さよなら家族』を上演します。作・演出のごまのはえさんに、アイホールディレクターの岩崎正裕がお話を伺いました。

アイホールでは、9月8日(金)~10日(日)にアイホールがつくる「伊丹の物語」プロジェクト『さよなら家族』を上演します。作・演出のごまのはえさんに、アイホールディレクターの岩崎正裕がお話を伺いました。

■「伊丹の物語」プロジェクトのこれまで

岩崎正裕(以下、岩崎):この作品は、3年かけて取り組んできたアイホールがつくる「伊丹の物語」プロジェクトの集大成として上演される作品ですね。1年目はどんなところから企画が始まったんでしょうか。

岩崎正裕(以下、岩崎):この作品は、3年かけて取り組んできたアイホールがつくる「伊丹の物語」プロジェクトの集大成として上演される作品ですね。1年目はどんなところから企画が始まったんでしょうか。

ごまのはえ(以下、ごま):昔の伊丹の写真を集めて、その写真の持ち主からお話をお伺いするところから始めました。ただ何の写真を集めなければいけないのかというところはあまり明確ではありませんでした。なので1年目はそういったことも含め題材をどういう風に集めるかを考えるところから始まりました。

岩崎:家族写真もあれば街の写真もあり。でも旅先で撮られたような写真ではなくて、日常が写された写真じゃなきゃダメだったんだよね。おもしろいものは集まりましたか。

ごま:家族を写した写真はとてもおもしろかったですね。ある家族は、旦那さんが撮影係で、ご本人はあまり写っていません。ですが奥さんや子どもの様子が“旦那さんの視点”からずっと撮り続けられていて、そういう写真にはとても物語を感じました。

岩崎:街の風景を撮った写真で印象に残っていたものはありますか。

1965~75年頃の酒蔵通り

1965~75年頃の酒蔵通りごま:アイホール前の「酒蔵通り」の写真ですね。JR伊丹駅から関西スーパーやニトリが並んでいる風景は僕もよく知っていたので、写真を見て「昔はこんな風景だったんだ」という発見がありました。有岡城の石垣も草がボーボーに生えていて、現在のスーパーがある所は小さな商店があったようです。駅も昔はとても古めかしく、道幅も狭くて今と全然違いましたね。

岩崎:写真を持ち寄った方からお話を聞くというアイデアは、この企画が発案されたワークショップ研究会でごまさんが考えられたものでしたね。

ごま:昔の話を本で読みながら知るというのもおもしろいんですけれども、実際の写真を見ながらその当時を知っている方にお話を聞くというのも、また違ったおもしろさがあるんじゃないかなと思いました。

岩崎:“茶話会”と称して開催されていましたね。

ごま:お茶とお菓子を用意してお話をしました。いちばんご年配の方で80代、あとは60代の参加が多かったですね。

岩崎:僕の両親もそうですが、昔の話を整理してお話しできる方というのもなかなかいらっしゃらないので、聞くには厖大な時間がかかったと思うんですが。

ごま:そうですね。引越を何回もされている方のお話を伺うと、どれが伊丹にいた頃の話かわからなくなることがありました。お話ししているご本人もわからなくなっていましたし(笑)。

岩崎:そして、1年目で集めた題材を頼りに2年目が始まりました。この年は展示型の公演をイベントホールで行い、ロビーでは写真が展示されていましたね。

ごま:1年目に集めた写真とエピソードをもとに6本の短編作品を創って上演しました。大阪万博の時に171号線を象が歩く話、それから昆陽池の傍で60年以上商店を続けている女性の話などを上演しました。

『イタミ・ノート』写真:堀川高志(kutowans studio)

『イタミ・ノート』写真:堀川高志(kutowans studio)岩崎:商店の話はよかったね。とくに俳優の髙安美帆さんが、モデルとなった方のエピソードを体温を持って演じられていたのは、普通のお芝居とは違っていておもしろかったな。

ごま:「俳優がしゃべっているのは俳優本人の言葉ではない」という演劇の当たり前をお客さんももちろん了解しているし、了解したうえで、俳優の背後にモデルとなった女性の姿を見ていたんだと思います。

岩崎:俳優が演じている背景に実際の写真も映し出されていて、演劇でありながらそうではないという瀬戸際を舞台に立ち上げたことが、劇場の試みとしておもしろいなと思いました。象の話は圧倒的におもしろいね! 国道171号線を歩いていたから、象の話は伊丹に限らず兵庫県下の他の地域でもよく出てくる話だと聞きました。

■3年目の集大成『さよなら家族』

岩崎:そしてプロジェクト最終年となる3年目が、『さよなら家族』の上演となるわけですね。

岩崎:そしてプロジェクト最終年となる3年目が、『さよなら家族』の上演となるわけですね。

ごま:1955年から2017年までの年月を叙事的に描いていきます。

岩崎:チェーホフもそうだし、家や家族の歴史は近代以降、演劇がずっと扱ってきたことでもあるよね。

ごま:そうなんです。今回思ったのは、家族が一つの家に住んでいる時間っていうのは案外短いものだなということ。当然、その中で新しい命が生まれることもあれば、さよならしていく人たちもいる。そのはかなさを描いていきたいと思っています。

岩崎:手法としては、ごまさんのいつものタッチになるのかな。

ごま:昨年試みた、写真を使った手法はこの企画の核心だなと感じたので、今回も取り入れます。劇の時間にリアルな写真が差し挟まれる、実際のモデルになった方々の写真が舞台で映し出されるというのは、もしかしたら実験的なのかもしれませんね。

岩崎:昨年の展示型公演を観た時に思ったけど、演劇という“虚構の時間”を見ているはずなのに、現実の場面が写真で投影されると、事実が虚構に創り直されていく間のことをいっぱい想像するんだよね。あれはとてもおもしろい効果だなと思いました。ところで、今回の長編作品のモチーフになったのは、どんなエピソードですか。

ごま:2年目に短編としてもまとめた、商店を営むお母さんの話、国道171号線を歩いた象の話、それから阪神淡路大震災が起きた朝の話を描こうと思っています。

岩崎:1995年の震災は、伊丹でも駅が倒壊したり大変な被害が出ましたね。震災の話も実際の聞き取りの中で多く出てきたエピソードなんですか。

ごま:写真をいちばん数多く提供してくださった方が、戦後から趣味で伊丹の写真をずっと撮られていて、その方が震災の当日と翌日、家や街の様子を撮影されていたんです。舞台では、俳優がその方に成り代わって、写真を撮って歩いた道のりをそのまま演じます。ドキュメンタリーじゃないですが、俳優が写真を撮るしぐさを舞台上で行うと、実際に撮られた震災の写真が舞台に投影されるという演出もあります。

岩崎:それは説得力あるだろうね。僕の妻の実家にも当時の様子を撮った写真が残っているんだけど、子どもたちに震災のことを語る時、話だけでは伝わらなかったことが、実際の写真を見せると現実として伝わるんだよね。

岩崎:ごまさんは3年間かけてやってきたからある程度の思い入れと距離感が取れるようになってきているでしょうけど、俳優たちの作業はどうですか。

岩崎:ごまさんは3年間かけてやってきたからある程度の思い入れと距離感が取れるようになってきているでしょうけど、俳優たちの作業はどうですか。

ごま:酒蔵や空港といったわかりやすい“伊丹らしさ”ではなく、どこでもある家族の話にしているので、伊丹から養分を得てつくった作品ではあるけれども、“へその緒”が繋がっているみたいな自覚はたぶんないんじゃないでしょうか。

岩崎:けど、この公演には実際にエピソードを語られた方も観にいらっしゃるんだよね。俳優と対面したらおもしろいだろうな。

ごま:去年も、商店を60年以上営んできた女性の方が出演者の髙安さんと対面されました。しきりに「こんな若い人に演じてもらって恥ずかしいわ」ということをおっしゃっていましたね。僕の推察ですけど、自分が演じられることへの照れや違和感、興味深く感じる心理が働いていたんじゃないかな。

岩崎:俳優と演じられた人が会うのはすごく大切な気がするな。アウシュヴィッツから生還したアンネ・フランクの父親が、アンネの実話を劇にした公演を観に行った時「娘はそこにいなかった」って言っているような証言があるのね。けど、自分たちの記憶は確かにそこにある。エピソードを語った人にとっては、その距離感が演劇というものを理解する機会になる気もする。それが街と繋がることにもなりそうだね。

ごま:モデルの方と俳優が出会うのは、この事業にとっても意義があることですね。

■伊丹の時間を生きる

岩崎:街を取材して人と会って、作品をつくるというスタイルはごまさんにとって初めてだったと思うけど、この企画を通して得たことや大切にしていることはありますか。

ごま:僕は時間の流れみたいなものを描くのが好きなんだな、ということがはっきりわかってきましたね。これまで読んできた小説もそういう叙事的なものが多かったですから。

岩崎:厖大な時間の流れは映画や小説で描くことはできますが、演劇でやることは不可能だと言われていますよね。

ごま:今回、作品を書くにあたって、勉強のために鄭義信さんの戯曲をたくさん読みました。ひとつの作品ではわからなくても、作品を並べていくと大河小説のように30年、40年という時間の中で在日韓国・朝鮮の人たちの物語が描かれているように感じましたね。

岩崎:鄭義信さんは当事者性を衝動として作品を描かれていますね。ごまさんはその点、伊丹には縁がなかったわけだけど、作品を執筆することによって伊丹の方と一緒の時間を生きてる感があるんじゃないかな。

ごま:そうですね。今回の作品を書く時も、自分の子ども時代のことを頼りに登場人物たちの気持ちを書いているところはありましたね。

岩崎:作家って作品中に自分がいないと書けないからね。

ごま:そうですね。叙事的に描くからこそ、人物や時代、時代の生活を丁寧に描きたいと思いました。流れていく時間やかわっていく街の景色そして家族。それは寂しいことかもしれませんが、その寂しさごと愛おしいと思ってもらえる作品にしたいです。

宮璃:

宮璃:

-672x372.jpg)

アイホールでは、9月8日(金)~10日(日)にアイホールがつくる「伊丹の物語」プロジェクト『さよなら家族』を上演します。作・演出のごまのはえさんに、アイホールディレクターの岩崎正裕がお話を伺いました。

アイホールでは、9月8日(金)~10日(日)にアイホールがつくる「伊丹の物語」プロジェクト『さよなら家族』を上演します。作・演出のごまのはえさんに、アイホールディレクターの岩崎正裕がお話を伺いました。

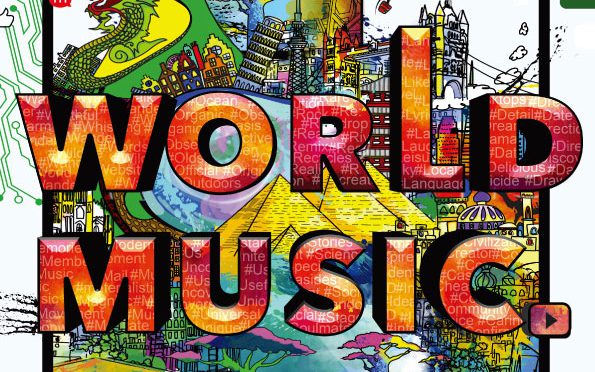

時代を画した現代演劇作品を、関西を中心に活躍する演劇人によって上演する「現代演劇レトロスペクティヴ」。

時代を画した現代演劇作品を、関西を中心に活躍する演劇人によって上演する「現代演劇レトロスペクティヴ」。 内藤裕敬(ないとう・ひろのり)

内藤裕敬(ないとう・ひろのり)

僕が作品をつくるときに常に意識していているのは、18才の頃の自分が興奮するものが作れているかどうかということ。世間的な評価ではなく、「18才の頃の自分の評価」がいちばん重要で、ひとつのラインになっています。僕は、北海道の人口3万人ぐらいの小さな町で10才のときに演劇を始めたので、その町で上演される作品は全て観なくちゃいけないと思っていました。来た劇団のたったひとつの作品を観て、これがその劇団の作風なんだと思っていたんです。それなのに雑誌の紹介で読んだ内容と自分が観たものとが違う…みたいな体験もして、すごく悶々としていました。だからこそ、今回のツアーは、複数の作品を上演して、観客に作品を選んでもらうことと、マームとジプシーの色んな側面を見せたいと思ったんです。

僕が作品をつくるときに常に意識していているのは、18才の頃の自分が興奮するものが作れているかどうかということ。世間的な評価ではなく、「18才の頃の自分の評価」がいちばん重要で、ひとつのラインになっています。僕は、北海道の人口3万人ぐらいの小さな町で10才のときに演劇を始めたので、その町で上演される作品は全て観なくちゃいけないと思っていました。来た劇団のたったひとつの作品を観て、これがその劇団の作風なんだと思っていたんです。それなのに雑誌の紹介で読んだ内容と自分が観たものとが違う…みたいな体験もして、すごく悶々としていました。だからこそ、今回のツアーは、複数の作品を上演して、観客に作品を選んでもらうことと、マームとジプシーの色んな側面を見せたいと思ったんです。

26歳で岸田國士戯曲賞を受賞できたことは、何かの免許証みたいなものをいただけた感じでとても感謝しています。けど、実は26歳の段階で評価されてしまったことに結構焦りました。26歳までの自分の言葉はもうみんなは楽しんだんじゃないか、ここまでの君の言葉は評価したから次を見せてよと言われているように感じたんです。そのとき、人生は途方もなく長いと思いました。もっと僕の言葉が熟成してからいただいても良かったんじゃないか、今から考えるとすごく追い込まれていたと思います。

26歳で岸田國士戯曲賞を受賞できたことは、何かの免許証みたいなものをいただけた感じでとても感謝しています。けど、実は26歳の段階で評価されてしまったことに結構焦りました。26歳までの自分の言葉はもうみんなは楽しんだんじゃないか、ここまでの君の言葉は評価したから次を見せてよと言われているように感じたんです。そのとき、人生は途方もなく長いと思いました。もっと僕の言葉が熟成してからいただいても良かったんじゃないか、今から考えるとすごく追い込まれていたと思います。

![[予約受付中]

焼酎亭AI・HALL寄席~鯉~

2025年5月31日(土)13:00/17:00

令和7年度もやります!

\焼酎亭AI・HALL寄席/

関西小劇場で活躍する俳優を中心に結成された「焼酎亭一門」。

アイホールのイベントホール ホワイエに高座を設置し、カジュアルな落語会を2021年から開催しています。

役者ならではの落語。

古今東西の名曲を奏でるお囃子隊の演奏。

にぎやかで楽しいアイホール寄席へ、ぜひお気軽にお越しください

アイホール寄席初出演の方もいらっしゃいますよ~

出演者など詳細はアイホールWEBサイトまで(@ai_hall)

https://www.aihall.com/aihallyose_koi0531/

=====

焼酎亭AI・HALL寄席~鯉~

2025年5月31日(土)13:00/17:00

料金:1,000円(全席自由)

※配信チケットもございます!

[予約方法]

※いずれも当日のご精算となります。

▼予約フォーム

https://torioki.confetti-web.com/form/3952/12718

▼アイホール

TEL:072-782-2000(9:00~22:00/火曜休館)

MAIL:info@aihall.com

=====

#焼酎亭 #アイホール寄席 #鯉 #寄席 #落語会 #落語 #役者落語 #演劇 #芝居 #アイホール #伊丹市立演劇ホール #伊丹 #itami](https://www.aihall.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)