【共催公演】虚構の劇団『天使は瞳を閉じて』の公演に向けて、鴻上尚史さんのインタビューを掲載しました。

■インタビューページはコチラ → [コチラ]

【共催公演】虚構の劇団『天使は瞳を閉じて』の公演に向けて、鴻上尚史さんのインタビューを掲載しました。

■インタビューページはコチラ → [コチラ]

AI・HALL自主企画として2016年9月15日(木)~19日(月・祝)に、現代演劇レトロスペクティヴ<特別企画> AI・HALL+生田萬『夜の子供2 やさしいおじさん』の上演を行います。アイホールディレクターの岩崎正裕を司会に、作・演出の生田萬さんと出演のサリngROCKさん(突劇金魚)に、作品についてお話いただきました。

岩崎正裕(以下、岩崎):「現代演劇レトロスペクティヴ」は、今年で7回目になります。この企画は、1960年代以降の時代を画した現代演劇作品と、関西の演出家が出会うという企画です。なぜ、今年は<特別企画>なのかというところですけれど、正直に申しますと、作品はまだまだたくさんあるんですけど、関西の演出家で「レトロスペクティヴ」をやることによって、自分の作品づくりにこれから繋げていこうという人たちは、とりあえず大体やっていただいたかなあという感じがあったのは確かです。それで、いろいろとアイホールの中で議論をしたところ、「戯曲を書いた本家本元の作家に来ていただいて新しい俳優たちと出会うことで、また新しい演劇が生み出されるのではないか」と、そういう可能性で今年はやってみようじゃないかということになりました。そこでお名前が挙がったのが、ここにいらっしゃる生田萬さんです。生田さんは、扇町ミュージアムスクエア(OMS)があった頃、頻繁に来阪された劇団「ブリキの自発団」の代表でもいらっしゃいました。今は、東京杉並区の「座・高円寺」という劇場の劇場創造アカデミーのカリキュラム・ディレクターをやっていらっしゃいます。日々、若者と出会って新しい演劇をつくり続けていらっしゃる生田さんに、ここはぜひお願いして作品をつくってみようということになりました。生田さんにもご快諾いただきまして、この夏の暑いあいだ、アイホールで稽古に励んでいただいているというところです。

リオのオリンピックで世間は非常に盛り上がっておりますが、この作品は、前回1964年の東京オリンピック前夜を描いたお芝居です。なので、その60年代前半の時代と現代を重ね合わせることで、どのような現代社会が浮かび上がってくるか、それもひとつの仕掛けになるのかなと思っています。そして、オーディションで選ばれた若い人たち、まだ経験値の少ない俳優たちに対して、生田さんから毎日叱咤激励が飛んでおります。もう片方には、サリngROCKさんを含め、関西では熟練の俳優さんたちに出ていただきます。若手と中堅、ベテランが一緒にやるという企画は、プロデュース公演でないとなかなか実現しないものですから、今回そういう部分でも生田さんにまとめていただくことで、関西の演劇状況を刺激することに繋がるのではないかと思います。

生田萬(以下、生田):かつてOMS戯曲賞受賞作は、プロデュース公演をするというところまでがセットになっていたんですけど、諸般の事情で取りやめになって、その最後となる公演が樋口ミユさんの『深流波―シンリュウハ―』という作品でした。それの演出をやらないかと言っていただいて、一カ月以上滞在して大阪の演劇人たちと作品をつくった経験があります。岩崎さんが今回の企画で僕の名前を思い出してくださったのも、そのときのことが頭の片隅にあったのかなあと思っています。関西にたったひとりでやってきて完全にアウェーなんですけど、結構、好き放題やらせていただいています(笑)。

自分の昔のことを思い出したりするときに、懐かしさよりもどこか若気の至りにポッと頬を赤らめるような、そんなことが多々あるんじゃないかと思いますけど、今回『夜の子供2』を、と言われたときに頬がポッと赤らみました。ほんと若さの特権を振りかざして馬鹿なことやってたなあと…。正直、読み直してみて、演出してみたい気分はかけらも起きなかった。「好きじゃない」というのが素直な印象でした。でも、チョー苦手な女性に一方的に言い寄られて、「生理的にムリムリ」と拒絶すればするほど、次第に相手に情がうつるなんて経験、よくありますよね(笑)。いや、よくあるかどうかはさておき、今はそんな状態で、たぶん本番のときにはどっぷり捕まっちゃって、もう抜き差しならないところまでこの作品を愛してるんじゃないかなあと思います。

ただ初演が90年なのでずいぶん時間も経っていて、作品をとりまく環境もかなり変わっている。ひとつには芝居のつくられかたの変化。かつては芝居は劇団でつくるのが当たり前でしたが、今は、特に若い演劇人のあいだではユニットを核にしたプロデュース公演が主流です。実は今回、一週間でバタバタと全部のシーンを当たって通し稽古をやりました。僕の経験でもないぐらい無茶なことをやったんですけど、そのときに改めて「これは劇団力を前提とした作品だ」というのを感じました。劇団に蓄積された経験を共有する同志的な結合、とでもいいますか、その前提抜きに今回は作品をつくる。そこに「いま」が現れたらいいなと感じています。あと、座・ 高円寺で若者と接している中でも思うことですけど、俳優を志す人たちの身体感覚がずいぶん変わったなという感覚があります。“舞台の上で屹立する身体”みたいなイメージというのが、今の若い演劇人には持ちづらいんだなあ、舞台の上の身体の緊張・弛緩を含めたメリハリ、強弱、緩急みたいなものが、この戯曲を書いたときとずいぶん変わってるんだなあ、というのを日々感じているし、今回の稽古を始めても感じていることです。それはどっちがいいとか悪いというのじゃなくて、ある時代性の話だと思うので、今の身体感覚でこの作品がどう出来るかというのをこれから探していこうとしているところです。

高円寺で若者と接している中でも思うことですけど、俳優を志す人たちの身体感覚がずいぶん変わったなという感覚があります。“舞台の上で屹立する身体”みたいなイメージというのが、今の若い演劇人には持ちづらいんだなあ、舞台の上の身体の緊張・弛緩を含めたメリハリ、強弱、緩急みたいなものが、この戯曲を書いたときとずいぶん変わってるんだなあ、というのを日々感じているし、今回の稽古を始めても感じていることです。それはどっちがいいとか悪いというのじゃなくて、ある時代性の話だと思うので、今の身体感覚でこの作品がどう出来るかというのをこれから探していこうとしているところです。

この作品は、1964年の東京オリンピックのときのことを、二十世紀最後の年の大晦日に振り返ってマンガに描いている作家のお話です。「さよなら、ニジッセイキ」――「二十世紀」じゃなくて「ニジッセイキ」なんですけど――がメッセージです。じゃあこの作品は「ニジッセイキ」、それは言い換えれば、一体「なに」にさよならを言っているのかということなんですが、これを書いたときと今ではまた全然変わってきているので、それを探せたら、この作品を今やることの意味があるのかなあと思ってます。僕は結構、根がアツ苦しいもので、昭和のアツ苦しさで平成の若者たちに今、ガンガン迫ってます。そのうち化学変化を起こして、「劇団っぽいね、今の感じ」みたいなところまでいけたらいいと思って実験しています。皆さんもご承知のとおり、今、劇団制なるものがどんどん衰退していて、新たに演劇を志す人々から、劇団は重苦しいとかウザいなあとかダサいなあという感じに思われているのが現状だと思うんです。でも劇団の功罪をどこかでちゃんと検討したほうがいいというのもあって、今、その劇団ノリにこだわってつくっているところです。

岩崎:生田さんの稽古って、人間を信じてるな、と僕は思ってます。やっぱり劇団にこだわってらっしゃった世代ですから、「簡単に答えを求めない」という趣旨に基づいて稽古が進んでいて、とてもとても膨大な時間のかかる稽古だなあ、演劇の時間ってすごいなあということを感じています。

サリngROCK(以下、サリng):わたしの役柄は、ニジッセイキ最後のマンガを描いているマンガ家の役です。この作品は、台本を読んだときから言葉がすごく詩的でいいな、と思ったのもあるんですけど、今、生田さんが喋っている言葉に対しても、「ああ、そういう語彙を使うんだ」と、一個一個の使われている単語がいいなと思います。劇中で歌ったり踊ったり、演奏したりするシーンがあるんですが、その選曲で生まれる世界観や、生田さんがのせる歌詞のひとつひとつが素敵で…。教室のシーンでも、小学生たちのわちゃわちゃした感じだったり、ふたりの少年がお互いのことを思い合っているけど、そこからそのふたりは次どうしていきたいか本人たちもよくわかっていないみたいな、そういう関係のイメージとか、舞台上に現れるものがすごくわたしの好みで面白いです。経験したはずないけど懐かしいような、思ったことのない感情なのにその甘酸っぱさを感じたことがあるような、そういう感情が呼び覚まされるところに楽しみを持って観られる舞台だと思います。

岩崎:1964年の世界と、マンガ家が存在する時間が往還するという、80年代演劇のひとつの特徴的な形だとも言えると思いますけど、その一方の世界を担ってらっしゃるのがサリngROCKさんということになります。

生田:小劇場は主宰がホンを書いて、演出もやって、下手をすると主演もやっちゃう、みたいな一極集中なつくりかたで、ホンをつくるときも、劇団のメンバーにあて書きするということがままあります。この作品も、サリngさんにやっていただく役は、銀粉蝶という女優にあて書きしたものです。だからといって今回、別に銀粉蝶がやったようにサリngさんにやってほしいとは当然思わなかったし、まず彼女がどういうふうにホンを読んで、どういうふうに演じてくれるかを見て、いろんなことを考えていこうと思ったんです。これからする話は、うちの奥さん(銀粉蝶)には言わないでほしいでんすけど(笑)、サリngさんのやっているのを見て、「ああ、そういうことか!」という新しい発見がたくさんありました。銀粉蝶が絶対にやらない、つまり、僕が想像しなかった役のイメージをどんどんこっちに提出してくれるので、僕にとっては今すごくいい刺激になってます。

この作品は、マンガ家が描いた世界の中の主人公の「ぼく」の前に、ある日、「ぼく」と正反対の「もう一人のぼく」がやってくるというお話です。主人公の「ぼく」は存在感が薄くて、自分は透明人間だと思っているような子なのですが、いきなり現れた転校生が「ぼく」と正反対の、ピッカピカのオーラ出まくりで、何もしないのに人が注目してしまうような子なんです。それを片桐はいりにあて書きしました。今回やるにあたって、どんなに上手な役者さんでも、はいりにあて書きした役を

そのまま再現するのは不可能だろうと。技術ではどうにもならない。そこで、演劇の経験はないけど意欲のある子に、新しい発見、新しい役との出会いをしてもらおう、そっちのほうがこの作品に相応しいんじゃないかと思って、オーディションでほとんど舞台経験のない女の子を選んで、いま想像以上の大苦戦を強いられています(笑)。

これはまったくの余談ですが、今回、改めてホンを読んでみたら、全部僕の実人生にあったことを書いてるんですね(笑)。書いたときは自覚がなかったんですが、親父が“蒸発”したり、いろんな悲惨な事情が重なって、自分は逃亡者だと思いながら小学校時代の大半を過ごしてたんですけども、そういう僕の前にある日、僕と同姓の転校生がやってきて、僕と正反対でいきなりクラスの人気者になっちゃったんです。まあ、そんなもろもろのエピソードがびっしり入ってるので、びっくりしちゃいました(笑)。

岩崎:生田さんの稽古は、最初に台詞が全部入った状態から始めようよ、ということになっていて、サリngさんも膨大な台詞を、すでに全部覚えているんです。

サリng:もう、めっちゃ不安でした(笑)。

岩崎:台詞覚えのためのワークショップというのを受けてもらって稽古に臨んでいるので、実は今、誰も台本を持っていないという恐ろしい状況です。

生田:それは、ぜひ大阪の若い演劇人に、「こういうふうにやるといいよね」と思ってほしくて。稽古初日に台詞が完璧に入っているというのは、一番理想じゃないですか。でもなかなかそういかないことの原因のひとつに、「作・演出」というのもあるのかなと思います。とりわけ僕なんか台本が遅いものですから、この作品を書いた時もめちゃくちゃ遅くて、まだホンが全部書き上がってないのに稽古始まっちゃったーなんていう状態で、俳優に「なんだお前、台詞入ってないのか!」なんて言えないんですよね(笑)。だから僕はやっぱり、作家と演出家と俳優が対等な三角形で向き合って現場を維持するのが、演劇にとって一番健康的だと思うんですけど、さっき言った歪な一極集中の温床に劇団がなってしまうところがあった。でも、それは劇団制に問題があったんじゃなくて、作家が演出家も兼ねる「作・演出」というシステムの弊害なんです。とにかく、台詞も入っていない状態では、演出家は何にも出来ないんだっていうことを、ぜひ若い演劇人に知ってほしいです。で、俳優が台詞入れてきたはいいけど、自分ひとりで勝手に色付けて感情乗っけて意味も見つけて覚えちゃうと、稽古場で邪魔になるんですよね。なのでニュートラルな状態で台詞を覚えるメソッドを、高円寺の「劇場創造アカデミー」では教えてまして、だから、この方法を知ってほしいというのもあって、宣伝になっちゃいましたけど(笑)、そういうワークショップを何回かやって、今回の稽古が始まったという感じです。

生田:それは、ぜひ大阪の若い演劇人に、「こういうふうにやるといいよね」と思ってほしくて。稽古初日に台詞が完璧に入っているというのは、一番理想じゃないですか。でもなかなかそういかないことの原因のひとつに、「作・演出」というのもあるのかなと思います。とりわけ僕なんか台本が遅いものですから、この作品を書いた時もめちゃくちゃ遅くて、まだホンが全部書き上がってないのに稽古始まっちゃったーなんていう状態で、俳優に「なんだお前、台詞入ってないのか!」なんて言えないんですよね(笑)。だから僕はやっぱり、作家と演出家と俳優が対等な三角形で向き合って現場を維持するのが、演劇にとって一番健康的だと思うんですけど、さっき言った歪な一極集中の温床に劇団がなってしまうところがあった。でも、それは劇団制に問題があったんじゃなくて、作家が演出家も兼ねる「作・演出」というシステムの弊害なんです。とにかく、台詞も入っていない状態では、演出家は何にも出来ないんだっていうことを、ぜひ若い演劇人に知ってほしいです。で、俳優が台詞入れてきたはいいけど、自分ひとりで勝手に色付けて感情乗っけて意味も見つけて覚えちゃうと、稽古場で邪魔になるんですよね。なのでニュートラルな状態で台詞を覚えるメソッドを、高円寺の「劇場創造アカデミー」では教えてまして、だから、この方法を知ってほしいというのもあって、宣伝になっちゃいましたけど(笑)、そういうワークショップを何回かやって、今回の稽古が始まったという感じです。

岩崎:ちなみに僕も今回は特別出演させていただきます。たぶん台詞は十個にも満たないと思いますが(笑)、医師の役です。で、同じく特別出演で、高橋恵さん(虚空旅団)が看護婦の役です。そして蟷螂襲さん(PM/飛ぶ教室)が、池で亡くなった少女の父親の役です。

生田:岩崎さんや高橋さん、蟷螂さんやサリngさんといった、関西の最前線で活躍されてる演劇人が参加してくださるので、その意味でもぜひ興味を持ってくださるお客さんがいっぱいいたらいいなあと思っております。

Q.この戯曲をやろうと決めたのはアイホールですか? この作品を上演しようと思ったのはどういう意図からですか?

岩崎:ご提案をさせていただいたのはアイホールです。単純に言えば、東京オリンピックのことで日本がこれからどんどん沸き返っていくというのがあります。その時代性において、現在とこのホンが二重写しになるような世界観が築けるんじゃないかなと。そういうことをアイホール館長が東京まで乗り込んで、生田さんと長い長い時間話して、それでこのホンに決まったという経緯があります。

生田:僕はこの現代演劇レトロスペクティヴの企画はずっと知っていたので、演出の仕事をオファーいただいたのかなと思って「とても光栄です」と言ったんですけど、僕のホンをやりませんかと言われたので、「いや、やめましょうよ、それは」とかなり抵抗したんです。けれども、さっきの「東京オリンピック」という一言で「ああ、そうかもしれない」と、つい煙に巻かれて引き受けてしまいました(笑)。でも、何だったんでしょうね二十世紀って。日本人は西暦で区切るよりも元号で区切ったほうがいいと言う人もいるし、そうすると日本人にとっての二十世紀は、大正・昭和ということになるのかもしれない。「さよなら、ニジッセイキ」の「ニジッセイキ」には、「さよなら、昭和」というメッセージに近いものがあると思います。「追いつけ追い越せ」って日本人の一番得意なパターンだと思うんですけど、それのひとつのピーク、象徴が東京オリンピックだったような気がしています。追いついちゃったらどうしていいかわかんない、というのが今だとしたら、その「追いつけ追い越せ」の象徴としての東京オリンピックを取り上げた作品を今やることで、これから四年後の東京オリンピックとは何だろうということを当然考えることになるだろうし、何かが見えてくる気がします。

岩崎:俳優たちと一緒に考えようというふうに稽古を進められている印象がありますね。

生田:大変ですよ、何言ってもポカーンとして。彼らが全然知らないことばかりですからね。だから、おじいちゃんが孫に話してるみたいになっちゃう(笑)。でも、「そうかそうか、昔はな…」というのは絶対しない。「おまえ、こんなことも知らないのか!」って態度で攻めてます。東京オリンピック自体、リアルタイムで経験してるのは僕くらいしかいないんですけど、でもリオ・オリンピックも、微妙にこの現場に反映してくるのを感じています。東京にいると、「オリンピックなんてどうしてやるの?」みたいな空気を感じることが多いんですけど、毎日メダルに沸き立っている今回のリオの様子だと、次の東京オリンピックに対する期待感も結構膨らんじゃうんじゃないかなと思います。

生田:大変ですよ、何言ってもポカーンとして。彼らが全然知らないことばかりですからね。だから、おじいちゃんが孫に話してるみたいになっちゃう(笑)。でも、「そうかそうか、昔はな…」というのは絶対しない。「おまえ、こんなことも知らないのか!」って態度で攻めてます。東京オリンピック自体、リアルタイムで経験してるのは僕くらいしかいないんですけど、でもリオ・オリンピックも、微妙にこの現場に反映してくるのを感じています。東京にいると、「オリンピックなんてどうしてやるの?」みたいな空気を感じることが多いんですけど、毎日メダルに沸き立っている今回のリオの様子だと、次の東京オリンピックに対する期待感も結構膨らんじゃうんじゃないかなと思います。

Q.サリngROCKさんがオーディションを受けた理由をお教えいただけますか。

サリng:「こんなオーディションがあるので受けませんか」とアイホール館長から教えてもらったのもあるんですけど、ひとつは、生田さんの演出に興味があったからです。関西にいながら東京の演出家の演出を受ける機会もあんまりないですし、わたしは普段あまり俳優をやってないものですから、他の方が演出してる現場を見ることもほとんどないので、いい機会だと思いました。生田さんの演出は、すごく腑に落ちます。さっき岩崎さんも仰ってましたけど、とても人間を信じてる。ついつい、「とりあえず一旦、これがわかればいいかな」みたいなことを、普通だったら言っちゃうような気がしてしまうんですけど、そこはもう「一旦」にせず、「何で出来ないんだ!」「来い!」みたいな(笑)。手をまず差し伸べないんです。差し伸べるほうが簡単そうなのに、そうしないのがすごいなって思います。

Q.作品の改訂はありますか?

生田:ほとんど変えないつもりなんですけど、ラストシーンだけ、どう考えてもこれじゃ終われないので直しました。この作品、本当に書けなかったんですよ。そのしわ寄せがラストに来てるなあ、と。当時、『しんげき』(白水社)という雑誌がありまして、そこにこの作品を掲載していただけるということになっていて、その締切があったというのもあるんですが(笑)、とにかく終わらせなきゃいけないという、その勢いだけで書いてしまった部分があります。いつも劇団では、最初の部分だけ書いて、稽古しながら次のシーンを考えてきて…というやり方になっていたので、前半ではこれ以上もう入らないというくらい大風呂敷を広げて、後半に入るとそれを全部拾い集めるということになってくるわけです。でもこの時はもう集めきれなくて、力技で終わらせようというふうになっていたので、そこは今、もう少し客観的にコンテクストや全体の流れを見られますから、「この作品にもっと相応しい終わり方があるよ」と90年代の僕に言おうと思っています。

僕がホンを書くときの理想は、自分の言葉をひとつも入れないで書くことです。たとえば、「え? あ、はい」という台詞があったとしても、この「え?」は誰々の本の「え?」で、この「あ、」は誰々の…というように、全部引用のセレクションとコンビネーションで一本の作品をつくれたらいいなあと思っているんです。だから今回の作品も読んでみると、他人の言葉のコラージュだし。欧米なんかだと、「二十世紀は演出家の時代だ」なんて言い方がありましたよね。日本の土壌ではあまりピンと来ないかもしれないけど、「演出家の時代」ということを僕なりに解釈すれば、「あらゆることはすでに表現されつくしている。今や表現者の為すべきことは、すでにあるものの中から何を選んでどう組み合わせるか、そのセレクションとコンビネーションこそ二十世紀の<創造>だ」という意味かなあと思っています。このホンはほんとにそうやって書いたので、「ニジッセイキ」に「さよなら」したら、どこに行ってしまうんだろうというのも、二十一世紀的なクリエイションとして、この公演の宿題ですね。

<仮入部>

令和7年

5月3日(土・祝) 10:00

★仮入部に参加しなくても本入部は可能です!

<本入部>

第1回 5月31日(土)

第2回 6月14日(土)

第3回 7月26日(土)

第4回 9月13日(土)

第5回 10月18日(土)

第6回 11月15日(土)

第7回 12月20日(土)

第8回 令和8年1月10日(土)

第9回 2月28日(土)

13:00~15:30

小学校5年生~中学生を対象にした演劇ワークショップです。

「自分の学校には演劇部がない!」

「他の部活に所属しているけれど、演劇にちょっと興味がある!」

「なにかおもしろいことをやってみたい!」

そんなみなさん、この「アイホールエンゲキブ」で、お芝居を体験してみませんか?

もちろん、演劇部に所属している人も大歓迎!

講師は、俳優・演劇講師の髙安美帆さんです。

プロの俳優と一緒に、みんなでおもしろい演劇をつくってみよう!

講師プロフィール

髙安美帆(たかやす・みほ)

髙安美帆(たかやす・みほ)

俳優。振付演出家。大阪を拠点にした劇団「エイチエムピー・シアターカンパニー」所属。

近畿大学文芸学部芸術学科舞台芸術専攻に入学し、演劇・舞踊を学ぶ。同大学卒業後、俳優としてエイチエムピー・シアターカンパニーに参加。2012 年から振付演出家として「神楽」や「伝

統芸能」をモチーフにした舞台作品を創作している。近年は演劇講師として青少年から市民向けまで様々な演劇ワークショップを行っている。

第26 回関西現代演劇俳優賞大賞受賞。

【カリキュラム(予定)】

1学期 テーマ「非言語」 1回目~3回目

「非言語(ノンバーバル)」をテーマにワークショップを行います。身体的な表現から始めるので、言葉での表現が苦手な方もぜひご参加ください。

1回目(5月31日) 見えないものを想像してみよう

2回目(6月14日) 身体を動かして遊ぼう

3回目(7月26日) 道具を使って身体表現をしてみよう

2学期 テーマ「コミュニケーション」 4回目~6回目

発声も含め、連想ゲームやワンワードなど、言葉を使ったコミュニケーションゲームを通して、演劇をする下地を作ります。

4回目(9月13日) 声を出してみよう

5回目(10月18日) 言葉を使って遊ぼう

6回目(11月15日) みんなの一言を繋いで短いお芝居を作ろう

3学期 テーマ「400字創作」 7回目~9回目

400字原稿用紙に2人の登場人物のセリフを書きましょう!自分と見つめあって作った台本をみんなで読みあいます。演劇の面白さを追求しましょう!

7回目(12月20日) 400字創作にチャレンジしよう

8回目(令和8年1月10日) 創作した台本を声に出して読んでみよう

9回目(令和8年2月28日) みんなが書いた台本を演じてみよう

※1回ずつ単発の受講も可能ですが、学期ごとに、通年参加するのがおススメです!

■料金/<仮入部>参加無料

<本入部>学期ごと(3回分)の通し受講:1,200円

単発受講(1回ずつ):500円

■対象/小学5年生~中学生

■定員/15名(先着順)

■会場/アイホール カルチャールームA

企画/伊丹市立演劇ホール

主催/公益財団法人いたみ文化・スポーツ財団、伊丹市

後援/伊丹市教育委員会

令和7年

5月31日(土)13:00/17:00

※受付・開場は、開演の30分前。

※4/23(水) 10時より予約開始

焼酎亭AI・HALL寄席の第15弾!

関西演劇界を中心に活躍する俳優陣が古典落語に挑む、焼酎亭一門。

現在では150名を超えるメンバーが、大阪や東京のみならず日本全国で活動しています。

2021年から開催されているAI・HALL寄席もなんとついに5年目に突入。今年もイベントホールロビーにてカジュアルな落語会を開催いたします。

“役者”がおくる古典落語の世界を、気軽にお楽しみください。

■料金/

チケット1,000円(ご予約のみ・当日精算)【全席自由】

配信チケット 1,000円(焼酎亭のみ取り扱い)

昼席13時

夜席17時

■出演/

<昼席>13時

焼酎亭紅茶(峯素子)

焼酎亭わかめ(泉希衣子)

焼酎亭ナギサ(高田裕美)

焼酎亭きびなご(大井千瑳)

焼酎亭薬膳(井田紋乃)

焼酎亭マッコリ(いとおまゆ)

来離居無亭檸檬(井田十囲)

<夜席>17時

焼酎亭古陶里(南由希恵)

焼酎亭杏露(石井テル子)

焼酎亭いちじく(澤井里依)

焼酎亭八海山(千田訓子)

焼酎亭メチル(西川さやか)

焼酎亭白菊(土居由実)

焼酎亭雫(DEW)

お囃子/

焼酎亭紅茶(峯素子)

焼酎亭七夕(宮川サキ)

焼酎亭菊正宗(菊地秀之)

焼酎亭メチル(西川さやか)

焼酎亭ヴォジョレー(大森千裕)

焼酎亭福寿(松村里美)

焼酎亭おかき(咲空さつき)

焼酎亭まめ餅(土肥希理子)

焼酎亭ナギサ(高田裕美)

焼酎亭薬膳(井田紋乃)

焼酎亭マッコリ(いとおまゆ)

極彩色の光の中をジェットコースターで駆け抜ける驚愕の二人芝居。 国内のみならず、台北・香港・北京・広州・釜山でも上演され、大きな衝撃を与えた伝説の名作。天野天街の演劇手法がぎゅっとつまった<アジア演劇界の至宝>、約17年ぶりに関西に登場!

平成28年度AI・HALL自主企画 作・演出/天野天街(少年王者舘) 公演詳細は追ってお知らせします。 |

■KUDAN Project

1995年、天野天街(少年王者舘)、小熊ヒデジ(てんぷくプロ)らが、演劇ユニット「キコリの会」を立ち上げ、同年6月に『くだんの件』を東京・名古屋で初演。1998年、同作品を台北・香港・名古屋・東京で上演し、これを機に≪KUDAN Project≫が発足。以降、名古屋を拠点に国内・海外での公演活動を重ね、“全く新しい演劇体験”として大きな反響と高い評価を得る。これまでの作品に、『くだんの件』(作・演出/天野天街、1995年初演)、『真夜中の弥次さん喜多さん』(原作/しりあがり寿、脚本・演出/天野天街、2002年初演)、『百人芝居◎真夜中の弥次さん喜多さん』(2005年初演)、『美藝公』(原作/筒井康隆、脚本・演出/天野天街、2007年初演)がある。

アイホールでは8月26日(金)~28日(日)にかけて、共催公演としまして、虚構の劇団第12回公演『天使は瞳を閉じて』を上演します。劇団の主宰で、作・演出を務める鴻上尚史さんにお話しを伺いました。

『天使は瞳を閉じて』は、僕が29歳のときに書いた作品です。放射能で人類が滅んでしまった地球に二人の天使が現れる。彼らは自分の受け持ち区域に人間がいないからつまらないと話しているんだけど、そのうち片方が透明な壁に守られた街を見つけ、人間が生き残っているのを知る。そして、その街の人間たちの存在に感動して、片方の天使が「天使から人間になる」と宣言するという物語です。チェルノブイリ原発事故と、ヴィム・ヴェンダース監督の映画『ベルリン・天使の詩』の二つに想を得て書きました。88年に「第三舞台」で初演をして、その後イギリス公演やミュージカル版と上演を重ね、今回で6回目の再演になります。関西での上演は、2003年のミュージカル版以来なので13年ぶり、ストレートプレイでは92年以来ですね。気が遠くなるような時間が経ってしまいました。

今回の特徴は、「虚構の劇団」が始まって以来の4名という客演の多さです。ユタカ役をする上遠野太洸(かとうの・たいこう)くんは、『仮面ライダードライブ』でチェイサー役をやっていた期待の若手イケメンくん。マリ役をする鉢嶺杏奈(はちみね・あんな)ちゃんは、『世界ふしぎ発見!』のミステリーハンターもしていて、今後が楽しみな女優さんです。この、ユタカとマリの二役は、無意識に人を引き付け周りを振り回すという役どころで、俳優としてもかなりの魅力がないとできないので、オーディションで探しました。『ホーボーズ・ソング』にも出演してもらっていた佃井皆美(つくい・みなみ)は、ジャパンアクションエンタープライズ所属の、アクションも演技もできる女優さん。伊藤公一くんは、ウチの俳優を他の演出家に丸投げする「虚構の旅団」という番外公演があって、そこで千葉哲也さんに頼んだ『青春の門〜放浪篇〜』に出演していて、僕が一度やりたいと思った俳優さんです。この客演陣と劇団員のコラボレーションが今回の見どころです。

『天使は瞳を閉じて』は若者たちの共同体と生き方を描いた作品です。透明な壁に守られた街の一軒のお店を舞台に、そこに集う人々が、愛したり、憎んだり、ぶつかったり、嘘ついたり、負けたり、くじけたりします。僕自身が、濃密な人間関係が生まれる劇団という場所ってすごい、と思っていた時期に書いたので、その実感を取り入れた作品です。だから、俳優たちが共同体を成していないと成立するのが難しい。「虚構の劇団」でも旗揚げ後すぐには取り組めず、劇団員のお互いの関係性がはっきりみえてきて、いまならやれると思って上演したのが2011年でした。5年が経って、劇団自体も変わってきているので、今回の再演で、今の我々自身を確認したいという興味があります。もちろん、「虚構の劇団」がひとつの共同体としてのまとまりがあると感じるから2回目ができるのですが。そしてなにより、前回公演がとても好評で、お客様から「また見たい」という声をたくさんいただいたことが、もう一度やろうと決めた大きな理由です。

冒頭、天使が登場するまでのシーン(第1章)は、時代に合わせて上演のたび書き変えています。前回は東日本大震災後すぐで、地球上に放射能が溢れているという設定がすごく生々しい時期だったので、どうしてこの街だけが放射能のなかで残っているのかを新たに取り込むようにしました。強引に“放射線管理区域にいる人たち”という設定をつくって、そこからはるかな時代が流れ、地球は放射能に満ちてしまい、その区域の街だけが守られているというようにして、次のシーンにつなげました。

冒頭、天使が登場するまでのシーン(第1章)は、時代に合わせて上演のたび書き変えています。前回は東日本大震災後すぐで、地球上に放射能が溢れているという設定がすごく生々しい時期だったので、どうしてこの街だけが放射能のなかで残っているのかを新たに取り込むようにしました。強引に“放射線管理区域にいる人たち”という設定をつくって、そこからはるかな時代が流れ、地球は放射能に満ちてしまい、その区域の街だけが守られているというようにして、次のシーンにつなげました。

今、東日本大震災や福島の原発事故から5年が経ち、自分自身も含めてみんな、その記憶が少しずつ薄まっているように感じます。だから今回の再演では、“震災から5年が経ってしまった”ということを前提に作り直し、そこから始まる話にしました。2011年を経たことでこの物語の力はますます強くなっていると思いますし、観客は生々しい設定だと感じてしまうかもしれません。でも、この芝居は反原発の話ではなく、あくまでSFでファンタジーなんです。

「虚構の劇団」の劇団員は今10人います。今作に出演する6人と、劇団内オーディションで落ちた3人、あと1人は他の芝居に客演中です。新作のときは劇団員の人数に合わせて書きますが、再演作のときは人数がずれるので劇団内オーディションをしています。「第三舞台」の頃から劇団員の数は10人ほどにしていて、それはキャラクターがバッティングしない、ぎりぎりの数だからなんです。それでも、若い人たちとするのは大変です。僕は「KOKAMI@network」もやっているんだけど、上手い俳優さんは、演出の方向性を伝えれば稽古の最中に勝手にどんどん掘り下げてくれる。だから演出家として稽古場にいると、そういう表現があるのか、そういう感情をみせてくれるのかと、楽しくて仕方がない。でも若い人とやるときは、僕が掘り下げなきゃいけないことが多くて…。まあ、それがここでの僕の仕事なんですけどね。

ただ、今の若者は優しくて、すごくナイーブで傷つきやすい人たちが多い。「第三舞台」を旗揚げしたころは、筧利夫をはじめとした野獣のような眼をした奴が多かった。飲み会で盛り上がって酔っぱらって自動販売機と喧嘩して骨折した奴とか(笑)。自分のエネルギーを持て余していることと、俳優を続けることの折り合いをつけろとよく説教してました。そういう、噛みつくような眼をした男たちとあなた任せの女たちが昔は多かったけど、今から15年ぐらい前になると、噛みつくような眼をした女たちとあなた任せの男たちが増えてきた。そして最近は、あなた任せの受け身の男と女が増えている。死にもの狂いで自分は俳優になりたいんだという人は減ってきていて、そんな人間を、どう焚き付けて、どう火を付けて、時になだめすかし、勇気づけ、どう導いていくかに、いちばん苦労しています。

劇団を立ち上げた際は2000人から10人を選んだので、さすがに野望に燃えた眼の奴が集まりました。でも今残っている旗揚げメンバーは半分。当時は平均年齢21.7歳と若かったので、鴻上の劇団に入ったというだけで翌年には売れっ子の俳優になっているという夢を見る奴もいた。でも本当はそこからがスタートで、毎日地道に芝居の稽古をして、ダンスレッスンして、その合間にバイトに行って生活費を稼ぐということをやらなくちゃいけない。それを繰り返しているうち、野望に満ちた眼が、自分は本当に俳優をやりたいのだろうかと不安になり、だんだん安定を求める眼に変わっていく。そういう人は、話し合いをして退団してもらいました。僕が「虚構の劇団」を始めたのは、日本の演劇界を支えるような俳優がひとりでもふたりでも生まれてほしい、俳優で食べていけるプロを育てたいと思ったからで、自分探しや自己実現のためにやっているわけではないですからね。あと、すぐに泣く(笑)。僕もさすがに最近はそんなに怒鳴っていないんですよ。それなのに稽古中にパッとみるとなぜか泣いている。理由を聞くと、「言われていることは分かるけど、できなくて悔しい」って。そんなの、家で泣けと思っちゃいますよ、ほんと(笑)。

劇団を立ち上げた際は2000人から10人を選んだので、さすがに野望に燃えた眼の奴が集まりました。でも今残っている旗揚げメンバーは半分。当時は平均年齢21.7歳と若かったので、鴻上の劇団に入ったというだけで翌年には売れっ子の俳優になっているという夢を見る奴もいた。でも本当はそこからがスタートで、毎日地道に芝居の稽古をして、ダンスレッスンして、その合間にバイトに行って生活費を稼ぐということをやらなくちゃいけない。それを繰り返しているうち、野望に満ちた眼が、自分は本当に俳優をやりたいのだろうかと不安になり、だんだん安定を求める眼に変わっていく。そういう人は、話し合いをして退団してもらいました。僕が「虚構の劇団」を始めたのは、日本の演劇界を支えるような俳優がひとりでもふたりでも生まれてほしい、俳優で食べていけるプロを育てたいと思ったからで、自分探しや自己実現のためにやっているわけではないですからね。あと、すぐに泣く(笑)。僕もさすがに最近はそんなに怒鳴っていないんですよ。それなのに稽古中にパッとみるとなぜか泣いている。理由を聞くと、「言われていることは分かるけど、できなくて悔しい」って。そんなの、家で泣けと思っちゃいますよ、ほんと(笑)。

僕ね、俳優を育てる作業が好きなんですよ。「第三舞台」の頃はわざと俳優を泣かせていました。まあ、22歳の演出家が20歳の俳優に対して「役者なんかやめろ!!」と怒鳴るのはシャレになりますが、今、30歳近く離れている俳優に僕がそんなこと言ったらシャレになんない(笑)。僕も変わってきました。俳優との歳の差が離れて、べらんめぇが通じなくなった頃から、教育的な立場でいるほうがよいかもしれないと思いはじめ、今はもう育てるしかない、育ってくれないとやっている意味がないと思っています。だから、劇団員はもちろん、客演の人たちも今回の公演がいい記憶として残ってくれて、いい俳優になってくれれば、僕も演出家として苦労した甲斐があると思っています。

俳優が育ついちばんのコツは、やっぱり本番をたくさんやること、そしていろんな場所でいろんな観客に出会うことです。散々稽古したのに2ステージで終わりっていうのが、いちばんもったいないし、育たない。今回も東京・兵庫・愛媛とツアーをしますが、東京で芝居を見慣れた観客を相手にするとき、関西のお客様にみせるとき、愛媛という演劇をほとんど観たことがない、それも割と年齢層の高い観客にみせるときと、いろいろ体験してほしいと思っています。去年の愛媛での出来事なんですが、終演後に俳優がロビーでお客様を送り出していると、中高生が感極まって俳優の前で泣きじゃくりながら感動を語っていたんです。生身の人間の感情と存在を目の当たりにしたことで衝撃を受けたんでしょうね。それこそ演劇という表現が持っている力だと僕は思うわけです。でも、俳優たちにとってはそういう観客の反応自体が初めての経験で、ただただボーゼンとして見守るしかなくて(笑)。

僕は演劇がどれだけマイナーになっても表現として生き延びているのは、やっぱり生身であることのインパクトだと思っていす。例えば、生まれて初めてみた映画がつまらなかったからといって一生映画を観ないという人はいないんですが、初めてみた演劇がつまらなかったら一生演劇を観ないという人は結構いるんですよね。それは、そのつまんなかった演劇がどれほどインパクトが強かったかということで、裏を返せば、本当に面白い演劇をみたら、魂が震えるような経験になるということですよね。

昔と比べて演劇人口はすごく減ってますし、大学生で演劇を見たことがない人も増えました。娯楽がたくさんあるからしょうがないのですが、それでも、30~50代のテレビ業界のディレクターやプロデューサー、映画監督と喋ると、僕の作品を若いころに観てくれている人が多い。クリエイティヴなことをしたい人は僕の作品を観ておかねばと思ってくれていた。でも今は、クリエイターになりたいから、これはマストで観ておかないといけないという芝居が何本あるだろうと思いますね。僕自身は、クリエイター志望の人にとってマストである、劇場に観に行きたいと思える、そんな作品をつくるポジションであり続けたいと思っています。

この作品は登場人物の心がものすごく動くんです。だから僕が要求する心の動かし方を毎日の稽古でやってる俳優たちは、本当に大変そうです。佃井のブログにも、「毎日ヘトヘトになって帰ってくる。ダンスをいっぱいやるより疲れる」って書いてました。やっぱり身体を動かすより心を動かすほうが疲れるんですよ。俳優たちにとってはかなりの特訓になっているようですし、なんとか食らいつかないと自分が役に放り投げられると必死ですね。

僕自身、この作品がとても細かな感情が求められる緻密な戯曲であると、書いた当時は気づきませんでした。でも、ドラマとしてピックアップできる要素がものすごく散りばめられていて、再演のたびに演出家としても発見があるので、まだ何度でも上演できると思っています。可能性を全部しゃぶり尽くしたから再演希望があっても当分興味がないという作品もあるなか、この作品は自分にとっても、まだまだ掘り下げられるところがある。今回の稽古でも気づくことが多くて、古びていないんですよね。よくこんな作品を29歳のときに書いたなあと自分でも感心するぐらいです(笑)。

僕自身、この作品がとても細かな感情が求められる緻密な戯曲であると、書いた当時は気づきませんでした。でも、ドラマとしてピックアップできる要素がものすごく散りばめられていて、再演のたびに演出家としても発見があるので、まだ何度でも上演できると思っています。可能性を全部しゃぶり尽くしたから再演希望があっても当分興味がないという作品もあるなか、この作品は自分にとっても、まだまだ掘り下げられるところがある。今回の稽古でも気づくことが多くて、古びていないんですよね。よくこんな作品を29歳のときに書いたなあと自分でも感心するぐらいです(笑)。

だからこそ今も、現代の若い観客に届くであろうと思っています。俳優たちには、「このセリフの気持ちがわかりますか?」と一行一行確認をし、わからなければ演じられないというぐらい濃密につくっています。若い俳優たちも役の気持ちがよくわかると言ってくれている。だから、この作品を初めて観る若い人たちにも自分たちの物語として受け取ってもらえるんじゃないかと思っています。また、「第三舞台」からのお客様には、今の若い俳優で甦る『天使は瞳を閉じて』を通じて、新たなユタカやマリたちに会いにきてくれると嬉しいです。

(2016年7月 大阪市内にて)

アイホールでは提携公演として、7月8日(金)~11日(月)にニットキャップシアター第37回公演『ねむり姫』を、8月6日(土)~7日(日)に下鴨車窓#14『旅行者』を上演します。今回はアイホールディレクター・岩崎正裕がごまのはえさん(ニットキャップシアター)と田辺剛さん(下鴨車窓)にお話を伺いました。

■ニットキャップシアター『ねむり姫』について

岩崎:澁澤龍彦を原作に、脚本はごまのはえさんが書かれているということですが、どんなタッチの作品になりそうですか。

ごまのはえ(以下、ごま):僕の中では澁澤さんのエッセイを読んで以来「男らしいオタク」というイメージがあります。宮崎勤が起こした東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件などが小学生の頃にあったことから、オタクに対して「モテない」「かっこ悪い」という印象がありましたが、澁澤さんは『少女コレクション序説』(1985年)を発表するなど、危ないこと、気持ち悪いことをマニアックに探求されていて、自分の世界に閉じこもっているけどすごくミステリアスで素敵な男性だなと思いました。今回は僕が感じる「澁澤さん的なかっこよさ」が出る、エンターテインメントな舞台にできたらいいなと思っています。

岩崎:『ねむり姫』はエッセイですか?

ごま:エッセイの延長線上で小説を執筆されているので、ジャンル分けが難しいところなんですが、小説という体裁を取っています。平安末期から鎌倉時代が舞台で、突然眠りに落ち、ひたすら目覚めない女の子を中心に、騒ぎが繰り広げられるというお話です。

この小説は、藤原定家の日記などにも出てくる“天竺冠者”の話を題材に描かれています。壇ノ浦の戦いで安徳天皇が関門海峡で入水自殺をし、三種の神器である草薙剣も海の中に落ちてしまったと言われているですが、その頃に瀬戸内周辺で「私が安徳天皇と繋がりのある者だ」とか「これが草薙剣だ」と言い立てる怪しい輩が大量に現れたらしく、その代表格が天竺冠者なんです。そういういかがわしいペテン師が物語の主役として、ねむり姫と対応する形で登場します。

岩崎:舞台は平安絵巻的に進行するんでしょうか。

ごま:時代劇なのに平気で「プラスチック」という言葉が使われたり、融通無碍な世界観なので、平安時代にいそうな十二単のお姫さまとか、そういうものはまったく出てこないです。

岩崎:原作に忠実な世界観に、ごまさんのテイストが加わるというわけですね。

ごま:今まで原作ものを舞台化するときは、作品のプロットを解体することもあったんですが、今回はそんなに崩していないので、より忠実なものになっていると思います。

■下鴨車窓『旅行者』について

岩崎:第14回OMS戯曲賞佳作受賞作の再演になるんですね。

田辺剛(以下、田辺):ちょうど十年前、2006年に京都芸術センターのフリースペースで初演し、2008年に精華小劇場で再演、そして今年アイホールで再々演を行うことになりました。

岩崎: 2009年に上演された『人魚』にしてもそうですけど、非常に無国籍・多国籍の匂いがするという印象があります。

田辺:『旅行者』は、テキストの書き出しも「現代の日本からは時も場所も遠く離れた世界」というト書きから始まっていますし、まさに「無国籍」な世界ですね。登場人物にも名前がなく、どこの国の人たちかわからない設定にしています。最近書いている新作は、日本人名の登場人物が出てくるなど、少し日常の世界観に戻ってきているんですが、本作は、寓意的な作品を書いていた時代のど真ん中に執筆しました。

住んでいた町を追放された異邦人の三姉妹たちが、故郷を目指して旅をする話なのですが、彼女たちは叔父の援助を受けなければ帰り着くことができないため、父親の遺言を頼り、叔父が住むというある村に辿り着きます。ところが、教えられた住所に行くとまったく違う人が住んでいた。そこから物語が始まります。

岩崎:初演では、権力者が出てきたような記憶があります。

田辺:三姉妹が叔父を探し直そうとしているところに、「私も姉妹の一人だ」と名乗る女性が一人、また一人と現れ、「後から来た二人の女性は姉妹なのか?」という話になります。そこに岩崎さんのおっしゃった“権力者”、つまり叔父の代理人である弁護士が現れ「援助をするのは三人だと聞いている。だから、五人のうち誰が本物なのか決めろ」と言うんですね。後から来た二人は写真や手紙など物証があるのですが、最初に来た三人にはそれがなく、お互いが家族であったという記憶しかない。しかし、記憶は長い旅の中で曖昧になっており、食い違いもある。最初に来た三人こそが姉妹だったはずなのに、最終的には物証を持った二人が姉妹であることが確実になっていく…そういうお話です。

岩崎:不条理なところもあり、ミステリーの構造も含まれていますね。物語はどこから着想されたのでしょう?

田辺:韓国の南方にあるキョンジュという町に、戦前・戦中に朝鮮人男性と結婚した日本人の女性たち、いわゆる“日本人妻”と呼ばれる人たちが住む「ナザレ園」という特殊な老人ホームがあり、そこに住むおばあさんたちと話したことが、創作のひとつのきっかけになりました。

田辺:韓国の南方にあるキョンジュという町に、戦前・戦中に朝鮮人男性と結婚した日本人の女性たち、いわゆる“日本人妻”と呼ばれる人たちが住む「ナザレ園」という特殊な老人ホームがあり、そこに住むおばあさんたちと話したことが、創作のひとつのきっかけになりました。

昔は、日本人の女性が朝鮮人男性と結婚するのはすごくハードルが高くて、日本の家族から縁を切られたり、駆け落ち同然で家を出たこともあったそうです。また、朝鮮では「侵略国の嫁」と扱われて苦労されたり、朝鮮戦争で旦那を亡くした人もいました。彼女たちの中にはいつか日本に帰りたいという人もいるんですが、国籍が変わっていたり、親族がいなかったり、経済的な問題などもあって帰るに帰れない。施設自体も入居者が徐々に減り、いずれは無くなってしまう場所なのだと思います。韓国にも日本にも故郷を失い、それでも生き抜いてきた彼女たちのことを記憶に留めたいという思いがあり「故郷を目指して旅をする物語」に置き換えて執筆しました。“旅”は、僕の作品のモチーフのひとつで、そこと結びついたという感じですね。

岩崎:物語の設定を聞いた時、敗戦とともに引き揚げてきた日本人の歴史、あるいはヨーロッパの難民受け入れ問題など、いろんなことが重なって見えてくるように感じました。

田辺:あらためて読み直すと十年前に書いたのにそんなに古びてないなという感覚があります。ヘイトスピーチなどもそうですが、異邦人を排除する感覚や彼らがどこに行けばいいのかという問題は、初演当時よりも今の時代のほうがはっきりと目に見える形で周りにあると思います。そういった意味で、また違う切り口から作品を見てもらえますし、創る側としても新鮮な気持ちで取り組めそうだと思い、再演を決めました。

岩崎:メタファーで書かれている部分があるから古びてしまうことがないね。僕は最近二年前に書いた作品を再演したんですが、戯曲を大幅改訂しました。日本社会を題材にしていると、上演する時代によってたくさん齟齬が起こるけれども、そういうことがない作品というのは、演劇として普遍性があっていいのかもしれませんね。

■現代日本を描かない理由

岩崎:おふたりは現代 の日本を写実的に描くスタイルを取られていませんが、そこに何か演劇的な鉱脈があるんでしょうか?

の日本を写実的に描くスタイルを取られていませんが、そこに何か演劇的な鉱脈があるんでしょうか?

田辺:僕は、90年代、現代口語演劇が広がって主流となり始めた頃に「その手法だけが演劇じゃないだろう」という天邪鬼な発想から、違うアプローチを模索するようになり、時代と場所を現代日本から外すという設定で作品を書き始めました。寓意的なものを強く、台詞も説明過剰な感じに取られかねない文体にして、どこまでやれるか試そうというのはありましたね。

ごま:僕は単純に、今の時代を描くこと自体にここ数年興味がなくなっています。現代美術展に行くぐらいだったら、博物館へ行って昔の土偶を見ているほうが楽しいっていうのはありますね。

岩崎:古い物のほうが、想像が喚起されるということなのかな。僕はある地域で縄文博物館を案内されたことがあるんだけど、稲作が始まった弥生時代以降「富が集約され、権力者がそれを分配する」という構造は現代と同じなんだよね。一方、縄文時代は集落ごとに固まっている「母系社会」だと言われている。ゴッドマザーがいて、みんなが捕った獲物は別の集落や弱者にも分けられる。そういう社会って理想的だなぁと思って。現代人が失ったロマンみたいなものが縄文時代にはあると思うんだよね。

ごま:それはわかります。古代にはきっと、現代社会にあるようなストレスはなかったんじゃないですかね。

それと僕自身が今の日本社会とどう付き合っていくか悩んでいます。それは自分にとって、演劇の「社会性」とはどういうことか、「同時代性」とは何か、という問題にも繋がっていて、今の僕はそこが大きく揺らいでいるんだと思います。

■京都で培われた演劇

田辺:京都には鈴江俊郎さんや土田英生さんがいて、それぞれの方法論が確立されたのを僕たちは見てきたから、「別の方向で芝居を極めなければいけないな」というのがありましたね。そういえば、以前ごま君が出演していたマレビトの会『PARK CITY』に、僕も演出助手として関わっていたんですが、当時、松田正隆さんがすごく尖った、実験的なことをされていて、当時「こういう現場を見て、次に僕たちが何をやるかだよね」と二人で話した覚えがあります。

ごま:松田さんと関わったことで、これまでの「演劇」そのものを疑うということを僕たちはやってきたわけじゃないですか。それによって僕も田辺さんも刺激を受けたけど、回り道もしたし…。マレビトの会でやっていたことは強烈だったけど、追いつけないという感じはありましたね。

田辺:「追随を許さない」とは、まさにああいうことを言うんだなって思った(笑)。けど、振り返ってみると、鈴江さん、土田さん、松田さんのいる時代を見られたことで、自分たちが中途半端な物真似をせずに済んだというところはあります。僕たちのやっていることは、先輩たちや周りの表現と無関係に成り立っているわけではないんでしょうね。

岩崎:鈴江さんや土田さんも、80年代のポップな演劇に反する形で、会話劇を選択したわけでしょ。それに対して田辺君やごま君、それぞれのスタイルがある。そう考えると演劇ってつくづくカウンターだと思うなぁ。「同じことをやっても新しいものはできない」というところで方向を探して、この二つの作品は行き着いたんだね。

■京都の劇団が見たアイホール

岩崎:京都の演劇人からアイホールってどう見えているんだろう? 伊丹って遠いから、京都の学生や仲間が足を運ばなくて、若手の劇団はなかなか動員を伸ばせない傾向があるらしいんだけど。

ごま:演出家だったら、一回はあの空間で公演を経験しておかないといけないと思います。あごうさとしさんがアトリエ劇研のディレクターに就任した時「<オルタナティブ・スペース>での上演が盛んな昨今、<ブラックボックス>という劇場形式をあらためて考えていかなくてはならない」といったことを挨拶で書かれていて、「そうか、最近はカフェ公演が増えて、劇場空間で演出をしたことがない人もいるんだな」と思いました。同じブラックボックスでも、アイホールはアトリエ劇研やウイングフィールドとはまた違う空間ですよね。

田辺:高さがあって客 席が近い「あの空間で作品を創りたい」という欲は周期的にやってきますね。あの劇場じゃないとできない作品がやっぱりあるんです。

席が近い「あの空間で作品を創りたい」という欲は周期的にやってきますね。あの劇場じゃないとできない作品がやっぱりあるんです。

岩崎:ニットキャップシアターは、今回、アイホールだけでの公演だよね。劇団史上最多人数の出演者33人というのは、空間的な野心で挑んでいるのかな?

ごま:それはありますね。劇場の空間を活かして、スペクタクルなことができないか、稽古で模索中です。

田辺:ちなみに出演者は9人ですけど、劇団史上最多です!

岩崎:そうなの(笑)。でも、出演者が33人と9人だと空間に対する感覚がまったく違ってきますよね。演出ではどんなことを考えているんですか。

田辺:これまでの上演はフラットな舞台だったのですが、今回は空間の高さを活かしたものにできないか、美術家と相談しています。あと本作では音響効果が一切ありません。アトリエ劇研やウイングフィールドとは違う“広い空間の中にある無音”が上手く創り出せたらいいなと思っています。

ごま:僕は、間口を広く使いたいと思っています。

岩崎:若い劇団には「アイホールで上演するからといって、間口と奥行きを大きく取る必要はないよ」と言うんだよね。よくそれで失敗するから。けど、今回は大人数だから敢えて間口を広く取るということなんだね。そういった空間だと、どこに焦点を持っていくか、意識的に演出せざるを得なくなるものだけど…。

ごま:焦点はあまり絞っていないですね。構図を決めているわけでもない。僕はそういうのが苦手なんだと思います。

公演を観に来てくださった維新派の松本雄吉さんからも、毎回「(焦点を)もっと絞れ、もっと絞れ」と言われていました。けどある時、松本さんが「五十年かけて削いで削いで、削いでやってきたけど、その“削いできたもの”の中に宝物があったんちゃうんかなぁ」とおっしゃってたこともあって・・・。敢えて削がないよう、削がないようにしています。

■最後に

岩崎:京都で創ったおふたりの挑戦的な作品をアイホールへ持ってくることで、大阪や兵庫の人にも広く観ていただくことができますし、関西演劇全体への刺激にもなりそうですね。

田辺:以前、下鴨車窓とニットキャップシアターが名古屋のフェスティバルに出演した時に、演劇評論家の安住恭子さんが、僕たちを比較しながら批評を書いてくださったんです。「ニットキャップシアターは色彩豊かな絵ならば、下鴨車窓は水墨画だ」と。その例えが、僕はすごく好きで心に残っています。奇しくも、同時期に京都からこの二つの劇団が行くということで、大阪や兵庫とはまた色合いの違う舞台を合わせてご覧いただければと思います。

ごま:見どころがいっぱいの楽しいお芝居になっています! ぜひお越しください。

当館は12月29日(木)から1月3日(火)まで年末年始のため休館いたします。

なお、月初めの施設使用受付(カルチャールーム:2017年4月分、イベントホール:2018年1月分)は1月4日(水)9時~となります。

今年も一年ありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。

※オンラインチケットサービス(カンフェティ)の年末年始の対応についてはコチラをご確認ください。

平成28年1月21日

各 位

公益財団法人伊丹市文化振興財団

伊丹市立演劇ホール

『蜷の綿-Nina’s Cotton-』<藤田貴大演出版>公演延期のお知らせ

演出家・蜷川幸雄氏におかれましては、昨年12月中旬、軽度の肺炎と診断され、入院いたしました。その後、1月上旬から稽古に入る予定だった新作『蜷の綿-Nina’s Cotton-』に向けて療養を続けておりましたが、体力の回復が十分でなく、本人、ご家族、主治医、関係者と話し合いを重ねた結果、公演を延期すべきとの結論に至りました。

本作『蜷の綿-Nina’s Cotton-』は、蜷川幸雄演出版と合わせて、藤田貴大氏の演出による「マームとジプシー」版とのカップリング作品として企画されました。このたびは、蜷川幸雄演出版の方針に沿いたいという藤田氏の意向を尊重し、藤田貴大演出版も公演延期という仕儀になりました。

公演の準備を進めていた蜷川幸雄氏と藤田貴大氏、出演者およびスタッフ一同にとっては苦渋の決断でしたが、今は蜷川幸雄氏の体力回復が最優先であると考えております。

公演を楽しみにされていたお客様、並びに関係者の皆様にはご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。あらためて公演を実施できるよう探っていきたいと考えております。どうかご理解のうえ、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

記

(公演延期)『蜷の綿-Nina’s Cotton-』藤田貴大演出版

(添付資料) 蜷川幸雄氏コメント、藤田貴大氏コメント

以上

お問合せ

アイホール TEL072-782-2000(9時~22時・火曜休館)

(蜷川幸雄氏コメント)

『蜷の綿-Nina’s Cotton-』は、50歳離れた藤田貴大さんが時間をかけてぼくのことを戯曲に書き上げてくれました。恥ずかしい気持ちはあるのですがとても面白いので、演出しようと決意していただけに、悔しい気持ちでいっぱいです。早く回復して劇場に戻ります!

(藤田貴大氏コメント)

蜷川さんが「やはり現場に来て、自分が演出をしたい」とおっしゃったのは、とてもポジティブなことだと、ぼくはおもいました。稽古初日に彼の姿はなかったのです。彼が不在のまま、作品が進んでいこうとしていました。

作品がいちばん良い状態でつくられていくこと、すなわち彼自身が演出を施していくことを、やはり彼は選んだわけです。

『蜷の綿』は彼自身の物語です。

長い時間をかけて、ぼくが彼にインタビューをしながら書き進めてきた作品です。ここ最近の彼の姿を見つめながら、ぼくが感じたことも正直に書いています。

「自分自身の身体が、だんだん自分の作品が存在する場所に行かせてくれなくなった」

彼は、そんな現実のなかで葛藤しています。身体はもうとっくに、ぼくらが想像できないくらい苦しいはずなのに、演出家としての彼はまだまだつくりたいともがいている。

だから、「やはり現場に来て、自分が演出をしたい」とおっしゃったのを聞いて、とてもうれしかった。彼が用意してくれたこんなにも大切な時間のなかで、ぼくは彼を待っていたいとおもいました。

『蜷の綿』という作品においては、ぼくもマームとジプシーも蜷川チームに付随するものだという自覚があります。チームの方針に合わせながら、ぼくらも動いていきたい。

彼がまた稽古場に戻ってくることができて、作品づくりの環境が整ったら、ぼくらも再始動します。その日まで、きちんと準備を進めていきながら、待っています。

藤田貴大さんから、

伊丹公演延期にあたり、コメントが届きました。

++++++

みなさまへ

マームとジプシーの藤田貴大です。

三月に、伊丹にて「蜷の綿」という作品を公演するはずでしたが、それが叶わないということになってしまいました。

たいへん、申し訳ございません。

ひさしぶりの関西での公演ということで、たのしみにしていました。

しかし「蜷の綿」は蜷川幸雄さん自身のことを描いた作品なので、ぼくらだけが公演していくということはできないとおもいました。

彼の回復を、作品といっしょに待ちます。

マームとジプシーの作品が、近いうちに伊丹のみなさんと出会えますように。これから実現に向けて、準備していきたいとおもっています。

1.21 藤田貴大

++++++

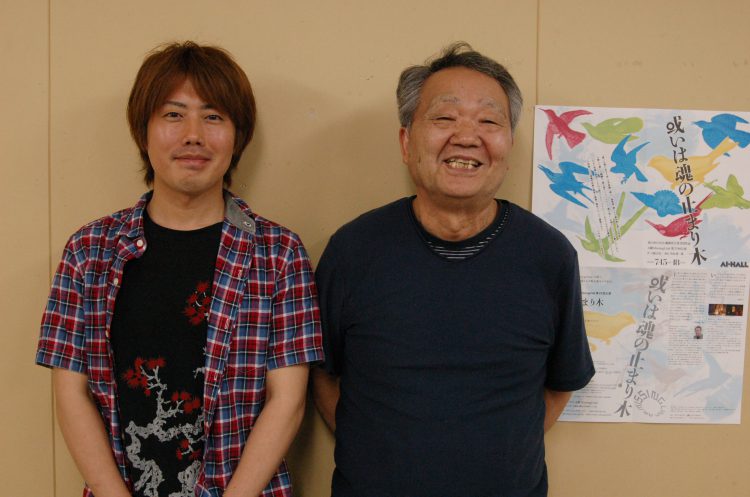

アイホールでは7月15日(金)~18日(月・祝)に提携公演として、A級MissingLink第23回公演『或いは魂の止まり木』を上演いたします。第21回OMS戯曲賞大賞を受賞し、3年ぶりの再演となる本作について、作者の土橋淳志さんと、演出の竹内銃一郎さんにお話を伺いました。

■竹内演出での再演について

土橋淳志(以下、土橋):『或いは魂の止まり木』は、第21回OMS戯曲賞で大賞をいただいた作品です。OMS戯曲賞は、受賞の翌年度に再演する場合、上演支援金をいただけるので、ぜひ再演したいということになったんですが、3年前に僕の演出で初演したので、今回は違う演出家の方をお招きしたいなと思っていました。

A級MissingLinkは、2012年度にアイホールの自主企画「現代演劇レトロスペクティヴ」で竹内銃一郎・作『悲惨な戦争』を、また2014年度には「リスペクト・フォー・マスターズ」という企画で竹内さんに新作『Moon guitar』を書き下ろしていただいたりと、竹内銃一郎戯曲を二度も上演させていただきました。公演のたびに足を運んでくださって、いろんなアドバイスもいただき、腑に落ちることがとても多かったので、竹内さんがA級MissingLinkの演出をされたらどんなことになるのかと興味が湧き、劇団内でも「ダメもとでお願いしてみないか」という話になりました。それでお願いしたところ、引き受けてくださったので、とてもうれしかったです。

竹内銃一郎(以下、竹内):土橋君の演出はかなりハイレベルなものだと思っています。彼自身、あるいは俳優たちから聞いているのですが、台本の上がりが遅くて、なおかつ劇団員はみんな昼間働いているので、一日2~3時間しか稽古ができない。それにも関わらず、こういうすばらしい芝居ができるというのは、「相当、すごいぞ」と思っていたんですね。僕が彼らを演出するのは初めてだし、今回は2ヵ月ほど期間をとって、160時間くらいの稽古時間を目処にやっているんですけれども、実際はそんなに必要なかったかなとも思いました。いま現在、すでに舞台に上げて恥ずかしくない作品になっているし、演出をやってよかったなと思ってますね。

■“考えがいのある”戯曲

土橋:これはホントによくないことなんですけど、初演は執筆が難航し、同時並行で演出を考えないといけない状態で作品を立ち上げていったんですが、こうして一旦時間を置いて、竹内さんに演出を預けたことで、今回あらためて自分の戯曲を見直すことができました。劇作家としては、竹内さんに思う存分にやっていただきたいと思っているので、演出に関して「こうしてほしい」「ああしてほしい」といった希望はないですね。まあ、そんなことを考える余地がないくらい現在進行形で面白い作品になっていっているんですけど。

竹内:土橋君が演出した初演については「おもしろかった」以外の記憶がないです。これは彼にも話したんですが、率直に言うと、戯曲よりも実際の上演のほうがずっといい。でき上がった芝居と比べたら、台本のレベルが低く見えてしまう。劇作と演出を兼ねている人の舞台は「台本はいいのに、演出が足を引っ張っているんだよな」ということがほとんどなんですよね。そういった中で、土橋君のようなタイプは珍しいと思います。とはいえ、 稽古に入るにあたって、僕が「こうしたほうがいいんじゃないの」と思ったところは少し書き直してもらったりしました。

けれど、実際に稽古をやってみると、この戯曲は劇団の俳優への当て書きがされていて、台詞で全てを語らなくても俳優の身体が「書かれていない部分」を表現してくれる、そういう前提で書かれているな、と思ったんです。文学的読み物としては、少し物足りない部分があるんだけれども、演出をしてみると、やりがいというか“考えがい”がある。言葉で足りない部分をどうしたらいいのかをいろいろ考えれば、かなりいい形で答えが出てくるように書かれている気がするんです。説明的な言葉で書かれていないからこそ、いい戯曲なのだと思いましたね。

土橋:「読み物として弱い」ということは僕自身も感じていました。これがOMS戯曲賞の大賞に選ばれた時、正直「何故この作品なのかな」とも思ったんですけど、竹内さんがおっしゃったようなことを、選考委員の方々がいい意味で汲み取ってくださったのかな、と解釈しています。

■戯曲の可能性を広げる演出

土橋:テキストの可能性を広げてくださるところが、竹内さんのすごいところですね。劇作家としての喜びというのは、こういうことなんだなと、稽古場にいながら感じています。例えば、僕たちは、ついつい小市民的な振る舞いを台詞のやりとりとして書いてしまったり、それを無自覚に演じてしまうことがあると思うんです。けれど、竹内さんは、そういう安心や納得をともなう振る舞いを良しとせず、「そんなところに留まっていたらおもしろくないよ。もっと危ない方向へ。もっとあらゆる方向に行け!」と俳優の背中を押すんです。そうするとちょっとした行為でも、どのやり方を選択するかでいろいろ変わってくる。戯曲の可能性がどんどん広がっていく気がしますね。

竹内:さっきの稽古でも「どっちか選べと言われたら、勇気が要るほうを選べ」と言ったんですが、いつも俳優には、昨日と違う芝居をしてほしいと話していますね。

僕の演出は、初演と比べて違いがいっぱいあると思いますが、いちばん大きいのは、みんなが“立って”芝居をしているシーンが多いところですね。室内で椅子があれば座ってしゃべるほうが自然だろうけど、僕は日常生活の写し絵を舞台に上げようとしているわけではないから、敢えて座っている人間を立たせる、あるいは立った状態で少し距離を取ってやりとりさせることで、芝居全体をダイナミックに見せるんですね。俳優にとっては座っているよりも立っているほうが、重心が上にあるので芝居が難しい。芝居によりアクションをつけたいと考えた時には、こういう演出をすることが多いです。

■出演者について

竹内: 16年も活動を続けてきた劇団のよさというのは、劇団員みんなが共通項を持っていること。誰かに対して言ったことが、他の人にも理解されているから、演出も言葉の数が少なくて済んでいるし、予定よりも早く稽古が進行している。僕の感覚で言えば、「いい感じで言葉が通っている」という充実感はありますね。

土橋:稽古を見ていて、自分が面白いと感じることと、竹内さんが面白いと思っていることは、そんなにかけ離れていない気がするんです。例えば俳優の立ち位置や距離感、小道具の受け渡しを大切にするとか。これまで自分たちとしても、そういうことを大切にして芝居を作ってきたつもりなんですけど、竹内さんの演出は、方向性は近いはずなのに、自分の演出と比べて、俳優への伝わり方がまったく違う感じがします。悔しいですけど(笑)。

竹内:まぁ、俺も30年以上やっているからね(笑)。最初の頃は演出をやりたいなんて思ってなかったんだけどなぁ・・・。芝居の良し悪しの8~9割はだいたい演出家次第でしょう。だから、なんか責任が重いなぁと思って。劇作家は書いて渡して、つまんなかったら「つまんねぇなぁ」って思えばいいし、おもしろければ「やっぱりホンがいいからだよな」って思えばいいから、楽なんですよ、やっぱり(笑)。

土橋:日々の稽古の中で、少しでも竹内さんの手法や方法論を盗むことができればと思っています。ただ、そういった単なる理屈ではないところ、竹内さんのパーソナリティーみたいなものは、とても真似できないですね。稽古場では俳優のみなさんが竹内さんを楽しませよう、笑わそうと一生懸命ですよ。

竹内:稽古場で笑わせるという点で言えば、今回、客演で参加してもらっている武田操美さんと保さんが双璧をなしているけれどね(笑)。武田さんは、自分の好きなリズムを刻みながらしゃべり動くというスタイルの芝居を高いレベルでやってきたことで評価を得ているけれど、今回演じるのはシリアスな役なのでそういうわけにはいかない。彼女とは96年にアイホールプロデュースで上演した『みず色のそら、そら色の水』(作:竹内銃一郎)はじめ何度か一緒に芝居をしていますが、僕と関わってきた芝居で、こういった役を演じることがなかったので、今回は相当厳しく言っていますね。彼女はこれからも俳優を続けていくんだろうけど、そういう意味では、今回の作品はよかったんじゃないかと思いますね。

竹内:稽古場で笑わせるという点で言えば、今回、客演で参加してもらっている武田操美さんと保さんが双璧をなしているけれどね(笑)。武田さんは、自分の好きなリズムを刻みながらしゃべり動くというスタイルの芝居を高いレベルでやってきたことで評価を得ているけれど、今回演じるのはシリアスな役なのでそういうわけにはいかない。彼女とは96年にアイホールプロデュースで上演した『みず色のそら、そら色の水』(作:竹内銃一郎)はじめ何度か一緒に芝居をしていますが、僕と関わってきた芝居で、こういった役を演じることがなかったので、今回は相当厳しく言っていますね。彼女はこれからも俳優を続けていくんだろうけど、そういう意味では、今回の作品はよかったんじゃないかと思いますね。

保さんは、95年のOMSプロデュース『坂の上の家』(作・松田正隆)、その翌年の『みず色の・・・』など、今まで自分が演出した舞台に何度も出演している俳優です。僕は関西の演劇界を語れるほど多くの俳優を知っているわけではないですけど、50~60代の男優を一人だけ挙げるなら、保さんをいちばんに挙げますね。

土橋:保さんは劇団の俳優にもいい影響を与えているように思いますね。

竹内:彼は自分の芝居に満足することがないんです。

土橋:最初、家族劇を書きたいと思ってこれを執筆したんですが、プロット上では「父親探しは挫折する」、「母親を母性という神話から解放する」という二つを主に重視していました。だから、父親と母親以外の残された登場人物たちに、兄弟的な繋がりの可能性を託す作品なのだと、書き上がった当初は思っていました。

ところが、劇中で、細見聡秀が演じる失踪した倉田家の父親と、保さん演じる自称ライターの霧島が対峙するシーンがあるんですが、そこで僕が執筆していた時には全く想定しないようなお芝居を保さんがされてるんです。一瞬、霧島が子どものように見えてとても驚きました。二人が父親と子どもの関係に見えたんですね。あぁそうか、この作品は“捨て子”たちの物語でもあるんだなと気づかされたんです。

竹内:本人が意識しているかはともかく、霧島が そういった関係に敷かれているんだったら、あのシーンも非常に腑に落ちる。こういう発見が土橋君の戯曲には多いんだよね。ものすごく底のほうに何かが漂っている感じ。

そういった関係に敷かれているんだったら、あのシーンも非常に腑に落ちる。こういう発見が土橋君の戯曲には多いんだよね。ものすごく底のほうに何かが漂っている感じ。

土橋:今までお話ししてきたとおり、竹内さんの演出は劇団にとって衝撃と新たな可能性をもたらしたんじゃないかと思います。個人としても劇団としても、この経験を今後どう生かしていくかが考えどころですね。稽古を見ている限り、今回の作品はA級MissingLinkにとっての最高傑作になる予感しかしないので、是非多くのお客様に見ていただきたいです。本当にお見逃しなくと言いたいですね。

AI・HALL共催事業として、今年度も「次世代応援企画break a leg」を開催いたします。

参加する2劇団よりそれぞれ代表のみなさんと、アイホールディレクター岩崎正裕より、本企画および各公演についてお話いただきました。

岩 崎:「次世代応援企画break a leg」は、2012年度から開催しております。

昨今の関西では、若手の新しい劇団が出てきても、経済的になかなか厳しい状況にあります。カフェ公演や、100人以下のキャパシティの劇場…いわゆる小劇場で上演をしてみよう、というところから、野心を持って中劇場、大劇場へ打って出よう、といった集団が、なかなか生まれにくいというような環境にあります。そのなかでアイホールは、中劇場の拵えも出来るホールですから、若手に挑戦してもらう機会を出来るだけ設けないと、登場するのが中堅以上のカンパニーばかりになってしまうような現状です。ですので、質の高い作品をつくっている若い表現者に門戸を開くために、この「break a leg」という企画は立ち上がりました。そこから平成27年度までにたくさんの集団に登場していただきました。昨今では、例えばオイスターズ(2013年度参加)にしても、FUKAIPRODUCE羽衣(2014年度参加)にしても、アイホールをツアーに組み込んでくださるようになってきており、どんどん定着してきているという感があります。最近は、東京、中部、九州などからの応募も増えておりまして、逆に言うと、関西からの応募が若干少ないという…。また若手カンパニーの意欲を刺激するためにつくった企画であるにも関わらず、若手からの応募が少なくなってきているという現状もありますが、今回は9団体の応募がありました。中に強力な団体がふたつありまして、それが今回参加していただく「夕暮れ社 弱男ユニット」と「ミナモザ」です。

まず5月に登場していただきます、「夕暮れ社 弱男ユニット」の村上慎太郎さんから作品についてお話しいただきたいと思います。

村 上:「夕暮れ社 弱男ユニット」は、2005年に京都造形芸術大学舞台芸術学科の学生でつくった劇団です。最近は、京都芸術センターや、元・立誠小学校などを中心に活動していますが、今年は三重県文化会館やこまばアゴラ劇場などでも公演して、幅を広げて勢い付けていきたいな、と思っています。

どういう作品をつくっているかといいますと、例えば『プール』(2014年)という作品では、土嚢袋を400袋くらい用意して、それを投げながら俳優が物語を演じることが出来るかということにチャレンジしました。ほかには、観客席のパイプ椅子を俳優が投げて、その負荷が身体にかかった状態で演じたり、80分間のお芝居中、俳優が転がり続けながら演じたり…、そのなかで、新しい物語の見せ方を追求するような作品をつくっています。そもそも、なぜそういう作風になったかというと、実は劇団発足当初から、海外で上演したいという野望がありまして、身体や物語の見せ方を何か新しい角度で出来ないかと、やり口ばかりを追求してきました。それで、「海外でやりたいんです」という話をしていたら、昨年、大阪ドイツ文化センターのリーディング企画をやる機会を得ました。僕と同世代でまだ日本に紹介されていない作家さんの戯曲を上演するという企画です。昨年の5月にアイホールのカルチャールームでリーディング上演をしたのですが、それがフィリップ・レーレさんの『モノ』という作品でした。

この台本を選ぶにあたって、いろんなドイツ戯曲を読みました。僕が今、興味があるのが「喜劇」で、「喜劇を書かれている作家さんの作品を紹介してほしい」とお願いしたところ、この『モノ』という戯曲をご紹介いただきました。リーディング公演のときに作者のフィリップ・レーレさんが来日されたんですけど、「子どもに見せられるような、でも子どもだましではない児童劇として書きました」と仰っていて、それがすごく印象的でした。非常にわかりやすく、見やすく書かれていて、ドイツの同世代の作家はこういうことを考えているんだと取っつきやすい作品でして、今回の上演がすごく楽しみです。

最初はアフリカの綿花畑から物語は始まります。畑で栽培された“綿”が引き伸ばされたり繋げられたりして、中国で大量生産のTシャツになります。そのあとドイツに渡って、販売されて、ドイツ人が着ます。でも穴が開いてしまう。ドイツではTシャツに穴が開くと、専用のポストに入れるというシステムがあるらしいんですけど、その穴開きTシャツが結局アフリカに渡っている、と。モノは生まれた場所にまた戻ってくるのかもしれない、またそこから旅が始まるのかもしれない…。そんな物語を通じて、アフリカでは農薬をまいて大規模に農業をしないと食べていけない状況であったり、ヨーロッパがアフリカに武器を売って、国連がそれを折り曲げて使えないようにしている現状だったり、そういう大きな貧困問題から紛争の問題までが描かれます。それと同時に、この作品の面白いところは、男女の痴情のもつれや、商売のやり方―スピーディにやるのがいいのか、ゆっくりがいいのか―といった、小さなもめごとも描いているところです。小さな問題から大きな問題まで取り扱いながら、世界を旅する作品になっています。アメリカ人、ドイツ人、中国人などたくさんの人種が出てくるのですが、稽古していると、「日本というのはやっぱり島国だなあ」と漠然と感じていて、なぜそう感じるのかを上演を通して見つけたいと思います。日本人が国を越えるときの距離感と、ドイツ人が国を越える距離感はやっぱり違うなあとか、そういう、世界に対して自分たちがどう立っているか、という“立ち位置”がわかるような作品だと感じていて、日本の作家には書けないような感覚があるような気がします。今、世界で、ドイツで考えられていることを、ぜひ劇場へ観に来てほしいです。

最初はアフリカの綿花畑から物語は始まります。畑で栽培された“綿”が引き伸ばされたり繋げられたりして、中国で大量生産のTシャツになります。そのあとドイツに渡って、販売されて、ドイツ人が着ます。でも穴が開いてしまう。ドイツではTシャツに穴が開くと、専用のポストに入れるというシステムがあるらしいんですけど、その穴開きTシャツが結局アフリカに渡っている、と。モノは生まれた場所にまた戻ってくるのかもしれない、またそこから旅が始まるのかもしれない…。そんな物語を通じて、アフリカでは農薬をまいて大規模に農業をしないと食べていけない状況であったり、ヨーロッパがアフリカに武器を売って、国連がそれを折り曲げて使えないようにしている現状だったり、そういう大きな貧困問題から紛争の問題までが描かれます。それと同時に、この作品の面白いところは、男女の痴情のもつれや、商売のやり方―スピーディにやるのがいいのか、ゆっくりがいいのか―といった、小さなもめごとも描いているところです。小さな問題から大きな問題まで取り扱いながら、世界を旅する作品になっています。アメリカ人、ドイツ人、中国人などたくさんの人種が出てくるのですが、稽古していると、「日本というのはやっぱり島国だなあ」と漠然と感じていて、なぜそう感じるのかを上演を通して見つけたいと思います。日本人が国を越えるときの距離感と、ドイツ人が国を越える距離感はやっぱり違うなあとか、そういう、世界に対して自分たちがどう立っているか、という“立ち位置”がわかるような作品だと感じていて、日本の作家には書けないような感覚があるような気がします。今、世界で、ドイツで考えられていることを、ぜひ劇場へ観に来てほしいです。

岩 崎:日本では翻訳劇って、それこそ明治・大正を通じていろいろあるわけですけど、翻訳劇の新しいあり方を模索されるという演劇的野心に期待を持って、今回、「夕暮れ社 弱男ユニット」を推薦させていただきました。上演が楽しみです。

瀬戸山:「ミナモザ」というのは、わたしが主宰で2001年に旗揚げをしました。今も基本的にはひとりです。ただ、継続的に一緒につくるメンバーというのがいて、ほかの劇団に所属している人もいるんですが、座組のうち半分くらいは毎回出ていただいている人です。特徴として、集団創作にとても重きを置いていて、演出の最終決定はわたしがするんですが、とにかく稽古場で試行錯誤をして、ああでもないこうでもないとみんなで言いながらたどりつく…みたいな形で作品をつくっています。

今回の『彼らの敵』という作品は、実際の事件をもとにしています。

ミナモザの舞台写真をずっと撮ってくださっている、服部貴康さんという写真家がいらっしゃいます。彼がかつてとある週刊誌の専属カメラマンだったということは知っていたのですが、それ以外のことはよく知りませんでした。10年くらいの付き合いののち、たまたま「人生のターニングポイントは何か」という話をしていたら、服部さんが「誘拐かな」と突然仰ったんです。「実は大学生の頃に、パキスタンで強盗団に誘拐されたことがあるんだ」と仰って…。「どうして今までその話をしなかったんですか」と聞くと、「タイミングが合ったら話すけど、基本的にはまだ整理がついてないからあまり話さない」と仰っていて、ただ、「何かしらの方法で、自分の体験したことをいずれ世に出したい。何だったら、瀬戸山がノンフィクションとして書いてよ」みたいなことを言われたので、「本にはできないかもしれないですけど、演劇にはしたいです」と言いました。そこから2年間ぐらいかけて、服部さんの話を伺いました。彼は、この事件のことを許せないと思っていました。でもそれは、誘拐されたこと自体ではなくて、帰国してからマスコミに追いかけられて日本中からバッシングされた、そのことをずっと許せないと思っている。話を伺った時点でもう20年以上経っていたんですけど、実際にその時に届いた手紙のコピーを服部さんは取っていて、その手紙というのが、この作品の本当の出発点になっています。ある60代の女性からのもので、「あなたたちがやったことは日本の恥だ」ということが、きれいな字で延々と書かれている。会ったこともない20代の若者に対して、こういう手紙を書くエネルギーはどこから湧いてくるんだろうと思って…。「この手紙を書いた人にわたしも怒りを感じるから、それを芝居にしたい」と思いました。バッシングの手紙が来るきっかけになったのは、元々週刊誌の記事が原因でした。普通の大学生を追い詰めるような記事です。最初はそれに対する怒りの気持ちからも戯曲を書いていました。…ですが、戯曲を書くうちに、ひとつ理解できないことが出てきました。服部さんが大学卒業後に選んだ職業が、まさにその「週刊誌カメラマン」であったということです。「そんなに嫌な目にあったのに、なぜ同じ仕事をしているんですか」と取材のたびに何度も伺ったんですが、そうすると服部さんは毎回「パパラッチに追われた経験のある人間しか撮れないものがある」と仰る。最初そういうものなのかもしれないと思ってたんですけれども、だんだん「なんか変じゃないかな」と思い始めました。

瀬戸山:『彼らの敵』というタイトルは初期から決めていました。服部さんから見て例えば手紙を送ってきた人々は“敵”、もしくはそういった人たちから見て自由に冒険旅行をして捕まった服部さんは“敵”、お互いがお互いを敵だと考えているということを描こうと思いました。でも結局本当の“敵”は彼自身の中にあることがわかってきました。だから「このお芝居は最終的にはあなたを救うものにしたいけれど、途中に少しつらい描写もあります」と服部さんにお話ししました。そして、もうひとつフィクションの存在としてわたしにとても近い「ライターの女」という役を出すことにしました。彼女は、倫理的にいいのかなと思いつつ、自分にすごく言い訳をしながら男性週刊誌で働いているという女性で、その彼女と服部さんを対峙させました。ふたりはすごく傷つけあうんですけれども、そこから「本当の問題って何だろう」ということが見えてくるような芝居にしました。

瀬戸山:『彼らの敵』というタイトルは初期から決めていました。服部さんから見て例えば手紙を送ってきた人々は“敵”、もしくはそういった人たちから見て自由に冒険旅行をして捕まった服部さんは“敵”、お互いがお互いを敵だと考えているということを描こうと思いました。でも結局本当の“敵”は彼自身の中にあることがわかってきました。だから「このお芝居は最終的にはあなたを救うものにしたいけれど、途中に少しつらい描写もあります」と服部さんにお話ししました。そして、もうひとつフィクションの存在としてわたしにとても近い「ライターの女」という役を出すことにしました。彼女は、倫理的にいいのかなと思いつつ、自分にすごく言い訳をしながら男性週刊誌で働いているという女性で、その彼女と服部さんを対峙させました。ふたりはすごく傷つけあうんですけれども、そこから「本当の問題って何だろう」ということが見えてくるような芝居にしました。

再演のときは、その前年にIS(イスラム国)に日本人ふたりが拉致されて殺されてしまう事件が起きて、そのときにやっぱり、「自己責任」という言葉が間違った意味でマスコミに出てきました。服部さんの時代はインターネットがなかったけれども、今はネットでそういうものがどんどん暴走してしまうというのを目の当たりにして、なぜ死んでしまった人や、その人を助けたかった人たちを傷つけなきゃいけないのかとすごく感じて、この作品はやり続けようと思いました。再演では、「パキスタン」という国について、もう少し掘り下げました。パキスタン人の通訳の方に入っていただいて、台本を書き直し、イスラム教や慣習について、改めて全体を監修してもらいました。今もやはり社会の状況はまったく変わっていないと思うので、この作品はとにかくやり続けようと決めています。

岩 崎:映像で見せていただいたのですが、最後、服部さん役の方と、ライターの女性の対話のリアリティがすごいなと思いました。あんなに手に汗握ったのは久しぶりというくらい、面白かったですね。いま瀬戸山さんが仰っていたようなことが舞台からありありと伝わってきました。やっぱり作者の生の言葉でこうやってお聞きすると、上演が本当に楽しみですね。

瀬戸山:あともうひとつ、今回は『ファミリアー』というリーディング作品を、6月26日11時に1回だけですが上演します。『彼らの敵』のモデルの服部貴康さんは、動物愛護センターや保健所にたどりついた犬たちの写真をずっと撮り続けていて、写真集を出しています。私は、東日本大震災が起きたときに、「生きていく人と死んでしまう人の違いは何なのだろう」と考えてわからなくなっていた時期があって、そのときにふとその写真集の存在を思い出して、あれをもとに台本を書かせてもらおうと思って書きました。三人の男性が、犬と、愛護センターで働く職員の人たちの両方を交互に演じるという40分間の作品です。初演以来、主に小中学校で上演を重ねていて、小学校高学年くらいから大人まで、観ていろいろ考えていただける作品です。この機会に関西の皆さんに知っていただけたらと思います。

瀬戸山:あともうひとつ、今回は『ファミリアー』というリーディング作品を、6月26日11時に1回だけですが上演します。『彼らの敵』のモデルの服部貴康さんは、動物愛護センターや保健所にたどりついた犬たちの写真をずっと撮り続けていて、写真集を出しています。私は、東日本大震災が起きたときに、「生きていく人と死んでしまう人の違いは何なのだろう」と考えてわからなくなっていた時期があって、そのときにふとその写真集の存在を思い出して、あれをもとに台本を書かせてもらおうと思って書きました。三人の男性が、犬と、愛護センターで働く職員の人たちの両方を交互に演じるという40分間の作品です。初演以来、主に小中学校で上演を重ねていて、小学校高学年くらいから大人まで、観ていろいろ考えていただける作品です。この機会に関西の皆さんに知っていただけたらと思います。

Q.アイホールのような大きい空間で上演するのは初めてですか? また、どういうふうに空間を使う予定でしょうか。

瀬戸山:ミナモザは、別の作品では東京のシアタートラムと座・高円寺でやらせていただいていて、アイホールサイズの空間でやったことがないわけではないのですが、この『彼らの敵』は6人しか出てこなくて、すごく小空間でつくっているので、その密度をどうやってアイホールでやろうかと考えています。ひとつの円を描いた舞台美術の中からほとんど主人公が出なくて、そこにたくさんの人が出たり入ったりする芝居なのですが、この中でずっとぐるぐる迷い続ける主人公をきちんと見せるようにやりたいです。これからやり続けるにあたって、アイホールのようなワンサイズ大きい劇場で改めてつくることで、今後もいろんなところで上演できる形をつくっていけたらと思っています。

村 上:僕らは、アイホールのサイズは初めてです。まずアイホールの床全体に、ドイツを中心とした世界地図をドンと置きます。あとは今回、いろいろ吊ることが出来るので、吊りもので勝負しようかなと思っています。で、実はアイホールには、ホリゾントの前にスクリーンが隠れてて、自動で降りてきて自動で開くんです。夕暮れ社がアイホールでやるんだったら、そういう新しいギミックを使ってみたいなという野心があります。それから、小道具も全部吊っちゃおうかなと。椅子なんかも全部吊っちゃって、そのシーンが始まったら降りてくるとか、上の空間で見せたりとか、そういうようなことを考えています。

村 上:僕らは、アイホールのサイズは初めてです。まずアイホールの床全体に、ドイツを中心とした世界地図をドンと置きます。あとは今回、いろいろ吊ることが出来るので、吊りもので勝負しようかなと思っています。で、実はアイホールには、ホリゾントの前にスクリーンが隠れてて、自動で降りてきて自動で開くんです。夕暮れ社がアイホールでやるんだったら、そういう新しいギミックを使ってみたいなという野心があります。それから、小道具も全部吊っちゃおうかなと。椅子なんかも全部吊っちゃって、そのシーンが始まったら降りてくるとか、上の空間で見せたりとか、そういうようなことを考えています。

岩 崎:アイホールで立ち上げる作品は、アイホール専用に間口を広げたりすると大変面白いことが出来るし、逆に、再演で持ってくるときの成功の秘訣は“変えない”ことだと僕は思ってます(笑)。

瀬戸山:はい、わたしもそう思ってます(笑)。

岩 崎:客席の列の数はアゴラ劇場とそんなに変わらないので、俳優の演技なんかもあまり変えないで成立するのがアイホールの特徴だと思っていますので、ぜひそのままで(笑)。

Q.『彼らの敵』が書き上がったときの服部さんの感想は?

瀬戸山:服部さんにとって一番しんどいシーンというのがあって、稽古にいらっしゃって観たときは、「瀬戸山は意地悪だあ」と言われました。ただ、服部さん自身はこの作品があって、ちょっとひとつ荷が下ろせた感じもあるみたいで、彼はそのあとすごく人生が変わり始めたんです。一度迷いすぎて、家財道具を捨てて、家も捨てて、飼っていた猫をわたしに預けたりされてたんですけど、この数年のあいだに結婚されて、岐阜に引っ越して、落ち着いていらっしゃいます。服部さんとわたしにとって、そういうタイミングだったんだなって思います。

Q.ドイツの喜劇というのは、日本の喜劇とは違う感じですか? どういったところで笑いを取ってるんでしょうか。

村 上:日本でいう「笑いの構造」みたいなものはドイツにも確実にあって、ただ即物的な、いわゆる出オチとかそういった笑いよりは、人物の悲哀とか、人物の考えがずれていく面白さ、みたいなことを「喜劇」と呼んでいます。世界のいろんな人の考えがずれていくことで、それが「喜劇」に見えるという、日本とは少し違った感覚でありつつも、日本にもある笑いの構造が発掘できたりして、そういうのはすごく新鮮です。

Q.瀬戸山さんはいつも、今の社会や現実の中からテーマを抽出しようとされているんでしょうか。

瀬戸山:“今”のことをやりたい、というのはあります。今の空気だったり、同調圧力みたいなものだったり、そういうものを書きたいと思っています。「演劇でしか出来ないドキュメンタリーって何だろう」といつも考えていて…単純なドキュメンタリーだったら、映画や小説のほうがそのままを描けるけれども、でも演劇でしか出来ない、本質を描く方法があるんじゃないか、というのは考えながらやっています。

Q.「夕暮れ社 弱男ユニット」で、村上さんの書いた作品以外をするのは初めてですか? また既成の戯曲を演出する難しさはありますか?

村 上:劇団で、自分の書いた作品以外をやるのは、今回が初めてのチャレンジです。翻訳ものというのも実は初めてです。演出するときに、他人が書いた戯曲だと思って演出するよりも、自分が書いた戯曲だと思って演出したほうがやりやすくて、そのほうが作品に血が通うような気がしています。「自分とは違う考えだから面白い」というよりも、自分の考えにしていくというか…。もちろん、戯曲を書き換えたりという意味ではなくて、自分が書いたように演出すると、力の抜けたいつも通りの作品になるかな、と。翻訳の堅苦しさみたいなものもあるんですが、そこで柔らかくなっていって、「喜劇」になればいいなと思っています。

Q.「break a leg」に関西からの応募が減っているとのことですが、その背景は?

岩 崎:背景は読めているんです(笑)。最初はものすごく応募が多かったんですが、毎回選ぶでしょ? そうすると選出された2団体は喜ぶんですけど、あとの団体は傷つくわけなんですよね。そこで、「じゃあ、もう出さない」という気持ちが働くのは、人間として無理からぬことだと思うんですよね。

瀬戸山:もったいない!

岩 崎:そうなんですよ。だから、「次出してくれたら、もうちょっと観たいな」と思ってた団体が、今年は出してこなくて残念…というのがあります。夕暮れ社さんは、初めての応募じゃないですよね?

村 上:…ばれましたね(笑)。実は3回目です。

岩 崎:そうすると、着々と成果を上げられていて、「いま面白いところに来てるな」と時系列で見られるわけなんですね。それを「もういいや」と諦めて、応募が減ってしまっているというのを、アイホールとしては次、どうしていけばいいかと考えているところです。

村 上:でも確かに、落ちたら傷つきますよねえ。

岩 崎:そうでしょ? 僕もつくる人間なのでわかるんですけど、落ちたらやっぱり傷つくんだよね。でもそこは、夕暮れ社さんのように、しつこく2回でも3回でも応募してくれたら、こういうふうに道が開かれるんだ、というイメージを…どうしたら持ってもらえるんでしょうかね(笑)。

村 上:僕らが頑張るしかないです(笑)。

岩 崎:「3回目の応募でいけたー!」みたいなことを言ってもらえると、とてもうれしいです。

アイホールは明日29日(火)から1月3日(日)

なお、

今年も一年ありがとうございました。

アイホール共催公演として、FUKAIPRODUCE羽衣『イトイーランド』を4月28日・29日に上演します。伊丹には、2014年の『耳のトンネル』以来約2年ぶりの登場です。新作の伊丹公演に先駆け、主宰で俳優の深井順子さんにお話を伺いました。

■様々な愛のかたちを描く

■様々な愛のかたちを描く

劇団としては約1年ぶりの新作です。7人のイトイー夫人が夫の不在に愛人たちを自慢する「イトイーランド」を中心に、人間だけでなく、ヤモリとトカゲ、月と地球、深海魚同士など、人間以外のカップルも登場し、様々なシーンが展開します。FUKAIPRODUCE羽衣(以下、「羽衣」)では、人間以外を描くことが珍しくなくて、カエルや鳩だけが登場する作品もあるんですが、作・演出の糸井幸之介くんにとっては、自分のやりたいことを表現するには人間以外を交えて描くほうが合っているみたい。そのなかでも今回は、終末観が色濃いし、地球上が人間だけのものじゃないという設定は今まで以上に顕著です。人間や動物や草木が入り混じり、様々な愛のかたちが展開する作品として、みなさんに「面白かった」と言っていただけるものにしたいと思います。

糸井くんの作品は、いつも「死」と隣り合わせで、「生きる」と「死ぬ」の間を揺れている感じがします。例えば、『耳のトンネル』では、主人公は人生の途中で崖からすべり落ちてしまうし、『観光裸』の幕切れにもささやかな行為の向こうに色濃く死を感じさせる描写がある。今回も「セックススペシャリスト」というシーンで、「死生観」がすごく切実に描かれています。「うわっ」となる観客もいるかもしれないけど、私はすごく惹かれているシーンで、糸井作品の特徴や世界観が良く出ているところだとも思います。

■「レビュー」を見るように楽しんで

羽衣の「妙ージカル」のスタイルって、宝塚歌劇団の「レビュー」に似ていると思うんです。つまり、ひとつの決まったテーマやコンセプトをもとに、色んな曲調の楽曲を歌って踊るスタイル。今回も作品中で7~8曲歌います。同じ曲調が続かないよう、飽きさせないように、バラードやラップ調やサンバなど様々なジャンルで構成されています。1曲のなかに1つのドラマが入っているという羽衣特有の曲もあれば、“耳心地”のいい、聴いて楽しめる曲もあります。特に今回は、『耳のトンネル』よりはストーリー性は薄く感じられるかもしれませんが、バラエティに富んだシーンの連続でより「レビュー」を観ている感覚で楽しんでいただけると思います。

特に注目してほしいのは、男性だけのバラード。いつもは男女混声ばかりだったので、初めての試みです。すごくきれいだし、心地いい。テーマ曲ともいえる表題曲「イトイーランド」も、過去作品のテーマ曲とちょっと異なるアプローチをしているので、注目して聴いてほしいです。

■“耳コピー”で再現される音楽

糸井くんがつくる楽曲は楽譜で届くわけじゃないんです。彼が稽古場にギターを持ってきて、「こんな感じ」と歌ってくれるので、録音して、それを聞いて練習します。初参加の扉座の岡森諦さんが「こんなふうに覚えられるなんて、君たちは天才だ!」って(笑)。今回は珍しく、最初の何曲かは、「見本」として、糸井くんが歌ったデモ曲を持ってきてくれたので、それを必死で覚えて、歌ってみせて、直されてのやりとりを繰り返しています。歌いながら曲を整えている感じです。

実は、羽衣には譜面を読める人がほとんどいない。だから私たち、完全に“耳コピー”。それに、糸井くんがつくる音って本当に微妙で、彼しか持っていないような音なんです。ギターで曲づくりをしているからかもしれないけど、ピアノで音をとるより、結局、“耳コピー”したほうが正確だし早いねってなりました。

■セリフと歌のこだわり

■セリフと歌のこだわり

セリフは、一言一句そのままで発するというのが羽衣での厳しいお約束です。間違ったら「て、に、を、は」まで指摘されます。戯曲の言葉をそのまま喋れば成り立つからでしょうね。だから、変な言葉を入れる必要もないし、変な抑揚を入れて演じると反対に気持ち悪くなっちゃう。あと、糸井くんは演出するとき、「響き」をすごく気にしている。声の高さやスピードも細かく気にします。

歌い方も、糸井くんは抑揚をつけた歌い方を好まない。役者がうまく歌おうとすると、「“上手(うま)げ”に歌うのではなく、大きい声でまっすぐに歌ってください」と言っています。そういうところが、羽衣らしい美しさをつくっていると思います。

■俳優の魅力

客演は私の好みのタイプで選びました(笑)。伊藤昌子さん、幸田尚子さん、高山のえみさんは、今まで羽衣に出演経験があって、羽衣でしか出せない魅力や輝きを持っているお三方だと思っています。美しさを持っていて、その美しさの奥に恐ろしさを兼ね備えている、そんな魅力のある方々です。女優陣が7人のイトイー夫人役として束になっているシーンは、いい意味でくだらなくて面白いので注目してください。

男優陣の岡森諦さんと大鶴佐助さんは二人とも初参加。岡森さんは、扉座を見て「かっこいい」と思ったのがきっかけで、強面なのにすごくキュートで、声も素敵な方です。年齢を重ねている人に出ていただきたいと考えていたので、とても嬉しいです。佐助くんも、どんどん羽衣色に染まってきてくれていて、いい意味でヘンテコリンに、小さくまとまらずに演じてくれています。

みなさん、ひたむきで、舞台上での思い切りがよくて、歌ったり、踊ったりしても顔が死なない人たちです(笑)。役者の顔が死んじゃうと、舞台そのものも途端に輝かなくなっちゃう。でも、歌ったり踊ったりしながら、顔を輝かせるのってすごく難しい。ある出演者が、「羽衣の舞台は、その人自身の魅力が問われるからこわい」と言っていたけど、確かにまるごとの自分が舞台に出ちゃう。(俳優の)見た目が美しいとかお芝居が上手いだけでは羽衣の世界を成立させられなくて、その人自身が素敵じゃないといけないんですよね。

糸井くんも、負荷がかかった役者の身体をみせようとすることが多いです。そういうところも含めて、生の舞台で羽衣を観てほしいです。

■自分たちの作品をつくる歓び

2015年は、私がNODA・MAPへの出演や一人芝居のツアー、糸井くんが木ノ下歌舞伎『心中天の網島』の演出や、アンデルセン童話を原作にした子ども向けの作品製作(@あうるすぽっと)と、外部での活動が盛んでした。今回、久々にFUKAIPRODUCE羽衣としての本公演。何より劇団員のみんなが楽しそうです。この1年間、外部でいろいろ経験をさせてもらえたことで、自分たちで自分たちの作品を創ること、劇団でやることに対し、今まで以上に大きい歓びを感じています。

今回のタイトルを『イトイーランド』としたのも、糸井くんの「自分の名前を冠して、(作品に)責任をとるんだ」という覚悟の現れでもあります。是非、見ていただきたいと思います。

(平成28年3月下旬 大阪市内)

【共催公演】

FUKAIPRODUCE羽衣

『イトイーランド』

プロデュース/深井順子

作・演出・音楽/糸井幸之介

平成28年

4月28日(木)18:30

4月29日(金・祝)14:00

詳細はこちら

刈馬演劇設計社『クラッシュ・ワルツ』 刈馬カオス インタビューを掲載しました。

■インタビューはこちら → コチラ

【主催】伊丹想流劇塾第8期生読み合わせ会

『天使と夜と穴と宇宙と』

下記の日程で挟み込みを行います。

挟み込みを希望される方は、アイホールまでご連絡いただき、作業時間をご予約のうえ、お越しください。

日程|1月10日(金)11:00~19:00

部数|100部

※チラシ1種類につき、作業人員1名でお願いします。

★バーター劇場のご担当者さま

折込をご希望される場合は、2025年1月8日(水)午前着で、アイホールまでお送りください。

部数|100部

アイホール TEL:072-782-2000(9:00~22:00/火曜休館)

※12月28日(土)~1月3日(金)は年末年始の休館となります。

アイホールでの公演形態(演劇・ダンス共)は、主催公演、共催公演、貸館公演の種類があります。

それぞれのチラシの折り込みは……

■主催・共催公演

原則として、公演初日前日の18:00より行います。

部数は当該公演によって異なります。

場合によっては別時間帯に行うこともありますので、必ず、ご確認ください。

■貸館公演

その公演の主催者の指定した日時・部数となります。

主催者の判断により、折り込みを行わないものもあります。

※いずれの場合も公演のある週始めには確定しております。

アイホールまでお電話(TEL:072-782-2000/火曜日休館)いただくか、 当サイトで、日時、部数を必ずご確認ください。

※既成台本による公演の場合、著作権の上演許可を受けていない公演のチラシの 折り込みはお断りします。

※上演期間の過ぎたチラシはこちらで処分させていただきます。 予めご了承ください。