アイホール・アーカイブス

令和元年度「現代演劇レトロスペクティヴ」演出家対談 山口茜×はしぐちしん

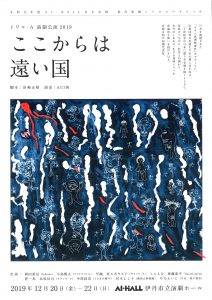

「現代演劇レトロスペクティヴ」は、今回で11年目、10回目の開催を迎えます。令和元年度は、トリコ・A『ここからは遠い国』(12月20日~22日)、コンブリ団『紙屋悦子の青春』(1月17日~19日)を上演。演出される山口茜さん、はしぐちしんさんにディレクターの岩崎正裕がお話しを伺いました。

■『ここからは遠い国』 -作家としての発露の違い-

岩崎正裕(以下「岩崎」):「現代演劇レトロスペクティヴ」では、アングラ世代から始まり、80年代のポップなお芝居も取り上げてきましたが、今年は90年代の関西に焦点をあてました。一つ目は私、岩崎正裕の『ここからは遠い国』。「199Q太陽族(現・劇団太陽族)」で1996年初演の作品を、「トリコ・A」の山口茜さんが演出してくださいます。もうひとつは松田正隆さんの『紙屋悦子の青春』で、「時空劇場」で1992年に発表されました。演出は、初演時に「時空劇場」に在籍されていて、作品が立ち上がる段階もみていらした「コンブリ団」のはしぐちしんさんです。

岩崎正裕(以下「岩崎」):「現代演劇レトロスペクティヴ」では、アングラ世代から始まり、80年代のポップなお芝居も取り上げてきましたが、今年は90年代の関西に焦点をあてました。一つ目は私、岩崎正裕の『ここからは遠い国』。「199Q太陽族(現・劇団太陽族)」で1996年初演の作品を、「トリコ・A」の山口茜さんが演出してくださいます。もうひとつは松田正隆さんの『紙屋悦子の青春』で、「時空劇場」で1992年に発表されました。演出は、初演時に「時空劇場」に在籍されていて、作品が立ち上がる段階もみていらした「コンブリ団」のはしぐちしんさんです。

まず山口さんにお尋ねしたいのですが、今回、どのような取り組みになりそうですか。

山口茜(以下「山口」):奇をてらったことをしようとは思っていません。今はまだ、本読みをひたすら繰り返していて、私はそれを聞いているだけです。でも戯曲から小さな発見が毎日たくさん出てくるんです。私と岩崎さんは、台本を書く動機があまりに違いすぎていて、発露が全く違うことが本当に面白いと感じています。清水邦夫さんの『楽屋』に併録されている『ぼくらは生れ変わった木の葉のように』でもチェーホフを引用されているんですけど、岩崎さんはこの戯曲を書かれた当時、清水作品を読んでいらっしゃいましたよね?

岩崎:もちろん。僕が大学で教わった先生は秋浜悟史さんで『楽屋』初演の演出家です。この戯曲は、清水邦夫さんの影響を受けて書いたといっても過言じゃないですよ。

山口:そうですよね! 間違いないと思って。でも、私は誰かの戯曲から影響を受けて書くことはない(注釈*真似したくてもできない)ので、岩崎さんとのその違いが面白いです。今は、時間をかければ、特に力を加えなくても、こういう発見が出てくるのが楽しいです。

岩崎:完成したとき、僕自身は「へたくそな清水邦夫だな」と思いましたし、1997年に東京グローブ座で上演したときも、「清水邦夫っぽいね」という感想がありました。茜さんもそのにおいを嗅ぎ取っていらっしゃるということは、やはりそう読めるのだなと思います。

山口:岩崎さんと清水さんは全然違いますけどね。

■『紙屋悦子の青春』 -テキストの強さ-

岩崎:僕が最初に読んだ松田戯曲は『坂の上の家』なんですが、老成した作家が書いたホンみたいでびっくりしました。松田さんは20代からこの文体で書かれているんですよね。

岩崎:僕が最初に読んだ松田戯曲は『坂の上の家』なんですが、老成した作家が書いたホンみたいでびっくりしました。松田さんは20代からこの文体で書かれているんですよね。

はしぐちしん(以下「はしぐち」):『紙屋悦子の青春』のひとつ前の作品までは、アングラのようなホンが多かったんですが、「扇町アクト・トライアル」という企画に呼ばれて、初めて扇町ミュージアムスクエアでやるときに、この台本がポンって渡されて。今までと全然毛色が違って驚きました。

岩崎:当時、劇団内でもザワザワしたんじゃないですか?

はしぐち:あまり覚えていないです(笑)。ただ、とにかく長崎弁に悩みました。劇団員で九州出身の金替康博(現在「MONO」に所属)に教えてもらいながらやりました。まあ、長崎弁は当時も「なんちゃってでいいから」という感じでしたので、今回も「なんちゃって長崎弁」でいいと思っています。九州の地名もたくさん出てきますが、日本のどこかという、ぼんやりした設定でいいと思っています。

岩崎:松田さんは、あるときから、現代美術のインスタレーション的な世界観を持った作品をおつくりになっていきますよね。でも、急にそういう方向性になったのではなく、徐々に徐々に、何かしら不可思議な世界観を持つ戯曲をお書きになるようになって、そういった変貌を遂げていく。そのいちばん最初が『紙屋悦子の青春』だったのではないかと思うのですが。

はしぐち:最初の大きな転換点だった気はします。

岩崎:『夏の砂の上』(1999年)までこの作風の発展形が続いていきますよね。

はしぐち:少しずつ不条理なシーンが増えていきましたね。平田オリザさんが演出した『天の煙』(2004年)あたりで、物語なのか不条理なのか分からない状態になっていましたねぇ。僕はその現場にはいなかったので分かりませんが、初稿の段階で振り切った状態のものを平田さんが修正したのでは、と思える舞台だったと記憶しています。

岩崎:数ある松田作品の中で、『紙屋悦子の青春』を選ばれた理由はありますか。

はしぐち:この作品に書かれているテキストがいちばん心に残っているからです。初演に私自身も出演していますが、自分の台詞以外も身体に染みついています。だから、テキストの強さ、台詞の強さを大切に演出したいと思っています。実は選定のときに最後まで悩んだのが『月の岬』だったんですが、メンバーの意見も取り入れ、この作品にしました。

岩崎:この作品は日本の戦時下の話ですよね。来年、東京オリンピックが開催されるこの日本で、あえて、関西で、今の人たちと一緒につくる、そのビジョンはありますか。

はしぐち:俳優たちがどう思っているかは稽古が始まらないと分かりませんが、偶然にもオリンピックイヤーの時期というのは面白いです。オリンピックは大きな国家事業で、世の中は舞い上がりますよね。でもそれを尻目に辛い思いをしている人たちもいると思いますし、そういう人たちに思いを馳せることができるのではないかと思います。国が決めた大きなことだけに目を向けるのではなく、日々の生活を営んでいる人たち-毎日ご飯を食べて、これは美味しいとか美味しくないとか言いながら暮らしている人たち―にフォーカスを当てたい。それが戦時中であろうがオリンピックイヤーであろうが一緒だと思います。陰か陽かの違いだけで、同じ状況のような気がしています。

岩崎:演劇が描けることって、ある小さなコミュニティから見えてくる、そのときの世界なり時代なりであって、今回は戦時中を描いた戯曲から、今の時代を捉えてみようということですね。

はしぐち:そうですね。

■「世界を変える」、その“手触り”

岩崎:『ここからは遠い国』は初演から20年以上経っています。現代と時代背景が異なると若い人に伝えにくいこともあると思うのですが、その点に関して演出的に、どう活路を考えていらっしゃいますか。

山口:戯曲のなかで、その時代ならではの言葉遣いがたくさん出てきます。例えば「周富徳」。私たちの世代はみんな知っているのに、一緒に稽古している20代は誰も知らないというギャップがあります。あと「保育士」を「保母」と呼んでいることも、当時は普通だったのに今聞くと違和感が生じます。そのあたりをどう添削していくか、今、慎重に考えているところです。ただ、根本的な人間のノリはそんなに大きく変わるわけではないので、演出としては、普遍的な家族のあり方を提示したい。「オウム真理教」という現象を通じて、人間の生活にフォーカスできればと思います。宗教で世界を変えようとした青年と、その周りの人たちを地道に立ち上げていければ、どの時代に生きている人の鑑賞にも耐えうるものになると思っています。

岩崎:僕自身改めて読み返すと、この作品はオウム真理教について何も書いていないと思います。主人公のヨシマサを通じて描かれているのは、自分が感じているこの時代における疎外感…。なので、家族から見えてくる生活のあり方というのはとても納得できる読み方です。

山口:戯曲上でのオウム真理教は、「世界を変えるのは私たち選ばれし者しかいないと思っている人たち」と表現されています。ヨシマサは最後、今度は政治家になって世界を変えようとしますが、これが私のなかで納得いかない。だから、世界を変えるとは何かについて、演出家としてどう表現するかを考えています。90年代半ばは、男性は働き女性は家を守るものという風潮がまだ根強くあって、この戯曲の中でも、母が死んだあと三姉妹は父と兄の身の回りの世話をしますよね。岩崎さんはそれを作為的に戯曲に反映されていると思うのですが、私、ヨシマサに対して、「政治家になる前に家事をしろ」と思ってしまう。自分の近くの人を幸せにできない者がなぜ世界の人を幸せにできると思えるのか、その“手触り”がないんです。「自分のことは自分でする」から彼がスタートできないものかと思い、それをどう表現できるかを考えています。

岩崎:儒教原理を使い、封建的な視点から描くことで何がみえるかを試した戯曲でもあるので、それが男性と女性の描き方に影響しているのだと思います。(舞台美術として)軽トラックは出さないと聞きましたが。

山口:はい、出しません。この作品でとても重要だからです。戯曲の中の軽トラックは主人公のヨシマサが家を出てから動いていないという設定です。そして、ヨシマサ自身も家の中に入るわけでも社会に出るわけでもない。つまり動いていない。主人公と軽トラックが、ともに、生と死の狭間に存在している。だからその役割をヨシマサに一本化するという選択で、自分が演出する意味を見いだそうとしています。

岩崎:いい選択だと思います。第4回OMSプロデュース(1999年)で内藤裕敬さんが演出されたときは、盆に載った軽トラックが回ったんですよ。ぐるぐるとスゴイ速度で。それもトラックが劇の中心になりすぎることに違和感を持ったからだと思いますし、トラックありきのアプローチだと似通ったものにしかならないような気がしますので、それを外してみるのは面白い試みだと思います。

山口:ただ、なかなかに大変です。「エンジンがかからない」とか「荷台に横たわる」とか、ないと困る台詞が本当にたくさんあるので。

岩崎:この作品の場合、役者が全部台詞で説明しているから、観客の想像力によって、そこに軽トラックが見えると思いますよ。

山口:実は「台所」を出したいと思っていまして。逆にカットしたい欲求に駆られている台詞もあります。例えば、台所でお父さんが倒れたことを割と説明的に話すでしょう。でも台所が舞台なら役者に舞台上で倒れてもらえればわかるわけです。

岩崎:あのあたりはチェーホフの方法論ですね。重要な事件はすべてガレージの外で起こさなくてはいけないという縛りに僕がかかっているにすぎません。「現代演劇レトロスペクティヴ」じゃなかったら、テキストをズッタズタにして、って言えるんだけどね(笑)。

山口:不用意に台詞を切るつもりはなくて、自然とその台詞の必然性が出てくればと思っています。

■日常から見えてくる普遍性

岩崎:『紙屋悦子の青春』は、松田さんのお母様がモデルと聞いたのですが、改めてどんなお話なのでしょうか。

はしぐち:舞台は戦時中、九州の片田舎で暮らしている、主人公の紙屋悦子と、その家族の物語です。悦子は家を訪ねてくる海軍少尉・明石に恋心を抱いているのですが、その海軍少尉が特攻に征くので、整備兵である友人・永与を悦子のお見合い相手として連れてきます。結果的に悦子が想いを寄せていた少尉はいなくなってしまい、紹介された友人・永与と生きていくことを選びます。一見すると、戦時中に特攻に征って死んでしまった人に思いを寄せるという淡い恋のお話とも取れるのですが、作品の中で悦子も、兄嫁・ふさも懸命に生きているんですよね。例えば、東京大空襲で死んだ両親が買ってくれたお茶を引っ張り出して「静岡のお茶は美味しい」という場面があったり、配給の漬物や芋が食べられるかどうかだとか…そういう日常的な生活と重なるようなお芝居だと思います。

岩崎:かつてのイデオロギー的に書かれた、敗戦色の濃い日本のドラマは、反戦であったり、愛国的だったりするかもしれませんが、松田さんの戯曲はそのどちらにもずり落ちませんよね。ベーシックにその時代の生活のことを書いているからこそ、時代そのものが浮かび上がってくるのでしょうね。

はしぐち:戯曲では昭和20年を描いていますが、これは現代に置き換えられるという感覚があります。

岩崎:映画『この世界の片隅に』を観たとき、松田正隆を思い出しました。事件が起きるわけでなく、淡々と日常生活を描いているけれど、その後に悲劇が用意されているというドラマが、松田さんの初期戯曲の空気感と重なりました。こんな端正な文体でなぜこの時代を取りあげたのだろうと思うときがあります。

はしぐち:松田さんは、自身のお父様から聞いた話も演劇化していらっしゃいます(『声紋都市-父への手紙』/2009年)。僕は、家族と暮らしてきた何かが松田正隆という人をつくり、その人が言葉として発露したテキストがこれである、ただそれだけではないかと、今は思います。

岩崎:直接的に戦時下の日本を描いたのはこの作品だけですよね。以前、ご本人に『坂の上の家』(1993年)の時代背景を尋ねたら「今だ」とおっしゃった。「えっ、黒電話が出てくるけど…」と思った覚えがあります。松田さんの中では過去と現代がすごく地続きなのかもしれませんね。茜さんは松田さんの作品はご覧になったことはありますか。

山口:『紙屋悦子の青春』は初演見ています。一番好きな作品です。

はしぐち:へえ。

岩崎:茜さんの中では松田作品はいい記憶の中にあるわけですね。

山口:めちゃめちゃあります。以前、松田さんに「影響を受けています」と伝えたら、「そんなわけないよ」とすごくつれないリアクションを貰いましたが(笑)。確かに、影響を受けたというより、ただ作品が好きだったんですよね。言葉の選び方は間違えたとは思いますが、それでもそんなに冷たく突き放さなくてもいいのにと(笑)。

岩崎:彼の独特の照れだと思いますよ。素直に「ありがとう」と言ったら気持ち悪いよ(笑)。

山口:うーん。でもそれは時代かもしれないです。例えば、昔の人は自分の子供を褒めないでしょう。褒められても「いやいや…」と言って中和しようとしますが、松田さんには私の言葉を「そうなんだ」と受けとめて欲しかったと思います。

■岩崎戯曲から見えてくるもの

岩崎:茜さんは、子供がいることで、演劇の見方や世界の見方が変わってきたのでしょうか。

山口:変わってないと思います。ただ、私の場合、妊娠・出産を通して、なぜ自分は“手触り”のあるものにこんなに固執するのかがよくわかりました。だから、私は台本を書くときに、チェーホフやシェイクスピアの台詞を入れない。そこに手触りがないので。ただ、実感できないから想像力に富んでいるのだということを岩崎さんの戯曲から感じました。

岩崎:僕は、作品の背景でオウム真理教を扱わなくてはいけないと思っていたけど、僕ひとりが考える言葉では無理があると感じたので、チェーホフとシェイクスピアを引用したんですよ。

山口:どうして自分の言葉では無理だと思われたのですか。

岩崎:自分の台詞なんて取るに足りないものというコンプレックスをずっと背負っていたからね。20代で初めて戯曲を書いて、『ここからは遠い国』のときは30代だったのに、それでも「もう辞めなきゃ」と思いながら書いていた時期で。だから、自分が作家であるというプライドも一切無かった。そのなかで、シェイクスピアとチェーホフの台詞を使えばなんとかなるかもと思ったのがこの作品。それだけ(笑)。 山口:でも、岩崎さんは引き受ける度量がある方だと思うので、引き受けなきゃいけなかったと思います。私が最近感じているのは、例えば演出家として、「手触りがないとできない」と言い訳して逃げるのは簡単だけれども、自分がそのポジションを引き受けないといけないということです。最初、岩崎さんの『ここからは遠い国』を読んだとき、「なんて男尊女卑なんだ」と思いました。けれども、台本を読みこんでいくうちに、岩崎さんは、人に対しての愛が溢れていて、なんて懐の深い人なんだということが構造的に見えてくる。岩崎さんは俯瞰的に物事を見ていますよね。台本の書き方も人の動かし方もすごく上手ですし、なにより登場人物の会話が面白い。歳を経て自分の状況が変わっていく中でも、岩崎さんのなかで面白いと感じるものはいい意味で固定していて、それは人と人が惹かれ合うことだと感じます。

山口:でも、岩崎さんは引き受ける度量がある方だと思うので、引き受けなきゃいけなかったと思います。私が最近感じているのは、例えば演出家として、「手触りがないとできない」と言い訳して逃げるのは簡単だけれども、自分がそのポジションを引き受けないといけないということです。最初、岩崎さんの『ここからは遠い国』を読んだとき、「なんて男尊女卑なんだ」と思いました。けれども、台本を読みこんでいくうちに、岩崎さんは、人に対しての愛が溢れていて、なんて懐の深い人なんだということが構造的に見えてくる。岩崎さんは俯瞰的に物事を見ていますよね。台本の書き方も人の動かし方もすごく上手ですし、なにより登場人物の会話が面白い。歳を経て自分の状況が変わっていく中でも、岩崎さんのなかで面白いと感じるものはいい意味で固定していて、それは人と人が惹かれ合うことだと感じます。

岩崎:うん、あるね。

山口:でも、私は面白いと思うものにものすごい振れ幅があって、人と人が惹かれ合うことに興味がない時期もある。そういう意味では岩崎さんは作家として興味のあることに対して安定しているなと。

岩崎:僕は毎回、戯曲を書きながら「またこれか」と思いますけどね。

山口:『ここからは遠い国』は、読めば読むほど端々に面白い部分が本当にたくさんあって。だからこそ、チェーホフとシェイクスピアの引用部分が気になって。ここを岩崎さんの言葉で読みたかった。もし今、書き直してもらえるなら、それを演出したいぐらいの気持ちなんです。

岩崎:おお!

■松田戯曲の言葉の美しさ

岩崎:はしぐちさんは、劇作家・松田正隆をどのように見てらっしゃいますか。

はしぐち:大先輩ということを横に置いても、やはり僕には書けない言葉を持っていらっしゃいます、当たり前かもしれませんが。松田さんの言葉は僕の琴線に触れるんです。松田さんと一緒に過ごした時間も長い分、この人の書くものがとても好きですし、僕より6歳上ですが常に同じ視線で話ができる人です。友人のような関係性だからこそ、紡ぎ出す言葉の美しさに対し「これは僕には書けない」という実感に繋がったのだと思います。

岩崎:はしぐちさんがいちばんはじめに出会った演出家は松田さんになるわけですか。

はしぐち:いえ、僕の初舞台はキタモトマサヤさん率いる「遊劇体」でしたから。大学のサークルのときは、松田さんは既にOBでした。でも、当時から松田さんとはいろんな話をしました。そうした会話が創作の手がかりになるような気もします。とにかくシンプルにテキストに向き合いたいです。

岩崎:山口さんが『ここからは遠い国』を演出するのと、はしぐちさんが『紙屋悦子の青春』を演出するのは、やはり出発点が違いますね。

はしぐち:むしろの僕の場合は、“手触り”があるところから、30年近く経った現在においてどのように立ち上がらせるかという点を頑張らなきゃいけないと思っています。

岩崎:2本とも90年代の作品ではありますが、それぞれのアプローチの仕方はかなり異なりますからね。楽しみにしています。

(2019年10月大阪市内)

■令和元年度「現代演劇レトロスペクティヴ」

トリコ・A『ここからは遠い国』

2019年12月20日(金)~22日(日) 公演詳細

コンブリ団『紙屋悦子の青春』

2020年1月17日(金)~19日(日) 公演詳細

![【チケット発売】5月31日(土)10:00~

地域公共劇場連携事業

「りすん 2025 edition」リ・クリエイションツアー

原作:諏訪哲史

脚色:天野天街

演出:小熊ヒデジ+天野天街

📅日時

8月2日(土)14:00/18:30★

8月3日(日)14:00

★アフタートーク

諏訪哲史、小熊ヒデジ、出演者

(司会進行)小堀純

🎫チケット料金

[整理番号付き全席自由席]

一般 3,800円

伊丹市民割 3,300円

U25 2,500円

高校生以下 1,500円

【チケット取扱い】

◎アイホール

TEL072-782-2000(9:00~22:00/火曜休館)

◎チケットぴあ

https://t.pia.jp/(Pコード:533-524)

◎カンフェティ

http://confetti-web.com/@/listen2025_aihall

TEL050-3092-0051(平日10:00-17:00)

【お問い合わせ】

アイホール(9:00~22:00/火曜休館)

https://www.aihall.com/

TEL 072-782-2000

MAIL info@aihall.com

#りすん #リクリエイション #ツアー #諏訪哲史 #天野天街 #小熊ヒデジ #加藤玲那 #菅沼翔也 #宮璃アリ #演劇 #芝居 #小説 #アイホール #伊丹市立演劇ホール #伊丹 #itami](https://www.aihall.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)