PM/飛ぶ教室『とりあえず、ボレロ』 シアタートーク前のページヘ

7月5日(日)14時終演後、木冬社メンバーで女優の新井理恵さんをゲストにお迎えし、司会の岩崎正裕(アイホール・ディレクター)と演出の蟷螂襲さんを交えてシアタートークを開催しました。清水邦夫さんの劇作と演出を直に受けられた新井さんと、今回、演出を務めた蟷螂さんに清水作品の印象などについて語り合っていただきました。

岩崎正裕(以下、岩崎):清水邦夫さんは膨大な数の作品を書かれていますけど、蟷螂さんがこの作品を選ばれた理由を教えてもらえますか?

蟷螂襲(以下、蟷螂):ご覧いただきましたように「ふね」と「しのぶ」という二人の女優が20年ぶりに再会する物語です。実は「PM/飛ぶ教室」も去年に20周年を迎えました。今回は4 年半ぶりの公演で、休み休みの20年だったんですけど、木南ふねを演じた福井怜子と、中沢しのぶ役の山藤貴子に支えられて続けてきた経緯もあって、二人を劇中のふねとしのぶにも重ね合わせる引き寄せ方が出来るんじゃないかと思い、選ばせていただきました。

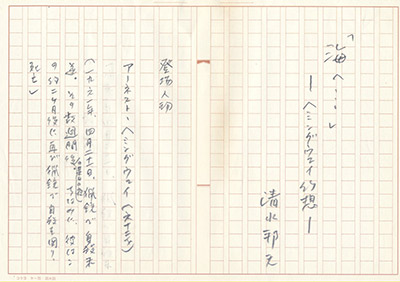

初演時パンフレット

新井理恵(以下、新井):この作品の初演と再演は松本典子(木南ふね役)と吉行和子さん(中沢しのぶ役)が出演していました。 この二人は本当に不思議な縁で繋がっていて、ほぼ同時期に劇団民藝に所属していたんですが、まず生年月日が全く同じ、しかも松本の本名が「かずこ」なんですね。先に吉行和子さんが入団してらっしゃって、その名前で活動をされていたので、松本は改名をして、そして「松本典子」になったんです。民藝時代に二人が同じ舞台に立つ機会は、あまりなかったようですが、後に渡辺浩子さん演出のジャン・ジュネ『女中たち』ではじめて二人が本格的に共演して、意気投合したみたいで、その後、清水の作品にも吉行さんに何作か出演していただきました。タイプはまるで違ったんですけれども、本当に仲の良い二人だったんです。お互いにそれぞれ無いものをもっているという、尊敬の仕方をしていると聞いてました。PMさんの女優さんのお話を聞いて、ここにも繋がる、不思議なご縁を感じました。

岩崎:そのダブル和子さんの話を聞いていると、女優さん同士はお互いリスペクトもするんだけど、愛憎と言うか、それだけでは済まされない関係性があるんでしょうね。同じ劇団で、同じ名前で、ましてや同じ生年月日なら、どこか憎々しいところもあるんでしょうけど、すごく通じ合っていたのではないでしょうか。

岩崎:この作品に関してのエピソードは何か聞いていらっしゃいますか?

新井:私が木冬社に入団したのはこの作品の後なので、出演していた先輩に聞いてみたんですけれども、清水は小道具にものすごくこだわるんですね。この作品の場合は、まず「カメラを探して来い」と。それで当時の舞台監督が走り回って、明治時代の本物を見つけたんです。機能としては使えないけど型があったと。それを借りてきて、初演、再演と借り続けて、ツアーで北海道にまで持っていって、ものすごく大事にしていたそうです。コレクター的なところがあって、細部にまで本物にこだわるんですね。

岩崎:初演時はどのくらいの時期に脱稿されたんですか?

新井:「いつも通りだったよ」と言われたんですけれども、いつも通りというのが、1幕途中くらいまでが顔合わせに出来ているという感じなので…。

蟷螂:稽古の初日に台本があるわけではないんですか?

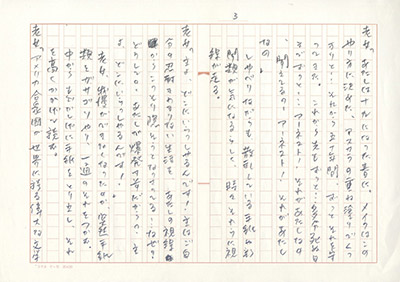

清水邦夫氏の生原稿(提供:新井理恵さん)

新井:ないことが多いですね。早い時はものすごく早いのですが、遅い時は、結構遅くて…。だいたいちょっとずつ出てくることが多かったです。清水はパソコンとかメールはしないし、携帯電話すら持たない人なんですけど、台本も手書きで書いていました。それから最初の本読みの時には原稿をまず、自分で読んでいました。俳優さんに自分の台詞のリズムを知ってほしかったようですね。その後に皆さんで読み合わせをしてもらって、そこでインスピレーションをもらって持ち帰る。しばらくしたら次が出てくるという形で最後までいくんです。ただ、生原稿を台本にした稽古だったので急いで書いたものだと差し込みなどで、初見で読むには難しいところもあって、木冬社メンバーや清水自身も「最初は客演の方には読めないから」なんて冗談言いながら「作者読み」をしてました(笑)。

そんな調子で『~ボレロ』でもダンスのシーンは最初なかったらしいんです。だからラストで「踊る」というト書きが出てきた時に「聞いてない!!」と松本と吉行さんが言い始めて(笑)。松本はダンサー的な素養があまりなかったらしいんですけど、結局、振付をプロの方にお願いして、ものすごい特訓をしたそうです。しかも「他の方は稽古場から出て下さい」と言って、密室の中で稽古を続けて、ツアー中も時間を見つけては、ずっと二人でダンスを稽古していたそうです。

岩崎:民藝でも踊っているシーンは観たことがないですね。

蟷螂:ラストにボレロを踊らないと終われないと思ったんですけど、最初はなかったというのは意外ですね。

新井:お二人にあて書きをしていたから、このラストに結びつけたのかもしれませんね。清水は語らないですけれども、もしかしたら“ダンス”というト書きを書きたかったけど、最初から言うと嫌がられるのをわかっていて、後から出したという可能性はなくはないですね。

蟷螂:作家や演出家にはそういうことがありますし、また、しますね。

岩崎:タイトルが『とりあえず、ボレロ』で、最初に「とりあえず」で伏線張っておいて、最後、ないはずがないと思いますよね。

蟷螂:伏せていたんですね。

蟷螂:稽古期間はどれくらいだったんですか?

新井:だいたい1カ月位だったと聞いてます。

岩崎:清水さんは稽古場ではどんなダメ出しをされてたんですか?

新井:私がよく言われていちばん困ったダメ出しが、「違う」でした。それだけなんです。下手すると劇場に入って舞台稽古をしている時に客席に呼ばれ、「あそこ、違うから」と言われて終わる、みたいなこともありました。

岩崎:つらいですね(笑)。

新井:根が劇作家なんですね。「こういうセリフ回しだよ」という言い方ではなく、「そうじゃないけれど、自分が考えているより、もしかしたらもっといいものがあるんじゃないか」という作者の貪欲さみたいなものが演出に出て…。今は笑顔で言ってますけど、みんな泣いてましたね。(笑)

岩崎:劇の中で語られてるような物言いでダメ出しはされませんでした?

新井:清水はしなかったですね。

岩崎:木冬社初期の頃に清水さんの戯曲を演出されていた秋浜悟史さんが、まさにこういうロジックでダメ出しをされたんです。「あなたはもっとオバケになりなさい」みたいな。オバケってなんだろうと僕らは思うんですけれど。清水さんの文体のようなダメ出しだったので、御本人もそうされているのかなと思いましたが、違うんですね。

新井:どちらかと言うと「違うものは違う」という感じでした。

新井:今回、最初に舞台を見た時に、この砂がとても印象深くて、率直に「あ、砂だ!」って思ったんですけど(笑)。私は個人的にダンスを観るのが好きで、土の上で踊るのは観たことがあるんですけど、海辺以外の砂の上で踊っているのを観たことがなかったので、砂の上で踊るのはそれだけで床で踊るのとすごく違うんだなと感じました。だから、どういった発想から砂が出てきたのかなあって思いまして。

蟷螂:台詞を変えないという約束でしたから、何とか演出で趣向をこらしたかったのが一番の理由です。例えばダンスにしてもト書きには無かったんですが、ラストのボレロへ向けての冒頭のダンスであって、そこへの助走が芝居の頭から始まっている運び方を思いついて、その先に砂があった、という順序でした。砂に関して言うと舞台美術にも関わってくるんですが、戯曲の最初の方に、何時になっても三つしかならない柱時計のことが出てきます。その柱時計を敢えて修理もしないで放っている写真館なんだ、そういう人たちなんだなと思って。そこで今回は舞台に「木南写真館」をシンプルに置くだけでは足りない気がしました。ちょっと妙な、現実的にはあり得ない写真館にしようと思ったんですね。ご覧いただいてわかると思いますが、奥に向かって勾配がある、いわゆる「八百屋」の作りになっています。日本海から4~50メートルのところにある写真館という設定もあって、写真館自体がまるでその砂浜の上に、海の家みたいにあるような、そういう写真館でもいいんじゃないかと。それだけでもいろんな意味合いを持つかなぁと。例えば、砂を踏むと音がしますよね。

新井:そうですね、音が印象的でした。

蟷螂:役者やダンサーが踏む度に鳴るその音が良かったり、役者が客席の方を向いて芝居してる時には、すぐそこに海が見えていたりするかもしれない。または、40代半ばを過ぎたふねとしのぶの過ぎ去った時間なり、失った思いなりが、折り重なってここに積っているように見えないか、とか、単に砂だけじゃなくてその砂の音も含めて、いろんな見え方があると嬉しいかな、と。言葉にするとそんなことです。取り立てて役者にはそんな話はしてませんけど。

岩崎:観ようによっては幾重にも捉えていただけるという演出なわけですね。僕は後半になって劇の水位がグググっと上がってきて、取っ組み合いをすると渇いた砂がどんどん舞い上がる。それが物理的に面白かったです。

蟷螂:役者はしんどいみたいですけどね、砂埃を吸っちゃうんで。あと砂の感覚を掴むのも。稽古場に砂を入れるわけにはいきませんから、劇場に入って初めて砂を踏む、踊るっていうことがようやく出来たので。

岩崎:あれが床でドッタンバッタンする音じゃなくて、砂の音と舞い上がる砂埃であったり、ラストシーンの最後に音楽がなくなって、足音でスーッと消えていくのは面白い味わい方も出来るなと思って観てました。新井さん、蟷螂さんは作家で演出家でもあるので、砂の代表作が幾つかおありになるんです。

蟷螂:「砂の蟷螂」と言われてます(笑)。

新井:(笑)そうなんですか?

蟷螂:まあ、スタッフは長年付き合ってる方々ばかりですが、まさかこの芝居に砂が入るとは思わなかったみたいです。

岩崎:僕も思わなかったです。

蟷螂:俺もほんとに思ってなかったですよ(笑)。でも思いつくとしょうがないんですよね、もう入れたくて(笑)。それで伏せとくわけに行かないから、恐る恐る舞台監督に言ったんです。一喝されるかと思ったんですが、言ってみるもんで、許してくれたんですね。

新井:舞台をやる人間として砂を舞台に入れるとなると、物理的にいろいろ大変なことが浮かぶんですけど(笑)。

蟷螂:もうね、明日で終わるんですけど考えたくないんですよ、バラシのこと(笑)。今は考えないようにしてます。

岩崎:清水さんは結構そういう突拍子もないアイデアを言われたりする方ではないですよね? 砂を入れたいとか。

新井:『草の駅』という芝居をスタジオ公演で上演した時、さびれたプラットフォームが舞台だから土を入れて雑草をはやしたらそれっぽく見える、みたいなことを軽く言って、雑草を入れることになったんですけれど、雑草って採って来ると枯れちゃうんですよ(笑)。それでみんなで雑草を稽古中に発泡スチロールに水を入れて育てて、本番で飾ったことはありました。

岩崎:劇団らしいエピソードですね。

新井:いろんなスタッフさんに助けられて、木冬社で芝居を作っていたんですけれど、とにかく清水の周りは清水の信頼するスタッフばかりで固めていたので、自分の作品にどんな案を出してくれるのか、いつも楽しみにしていました。それこそ砂のアイデアとか出すと喜んで使っていたかもしれません。

岩崎:清水さんのお書きになる女性って、独特ですよね。情念を内包していて、飾りものではない感じとでも言いますか。今日の作品も女性が中心ですし、僕の大学の同期の女優たちが清水作品に出てくる女性たちをすごく演じたがったんですよ、『楽屋』とか。新井さんは清水邦夫作品に女優として参加されてますが、女性側から見た清水文体の魅力は何ですか?

新井:清水の戯曲に出てくる女性は、どんな女優であれ、どの役でも演じられる要素を持っていると思うんですね。特に『楽屋』は女4人の芝居ですから、役の性根さえ押さえれば、「この役者さんじゃないとできない」のではなく、「この役者さんが演じたらこうなる」という自分なりに作っていける魅力はあるかもしれません。また、今日のように外から清水作品を見せていただくと、「こういう作品なんだ」と、あらためて気付くことが多いんです。すぐ答えがわかるのではなく、探っていける余地があるのも魅力なのかもしれませんね。

蟷螂:俺もね、自分で書く芝居の女性は強いです。強い女の人が好きなもんですから。男がいつもだらしない(笑)。それは自分のことを思えばわかるんですよ。もうグズグズで…。

新井:私、ここで、「うん」って言えないですよ(笑)。

蟷螂:今回のふねとしのぶも、行き止まりみたいなところへたまたま突っ込んじゃっただけのことで、決して弱いだけじゃないのが、この作品の好きなところでした。いつも俺は大阪弁で台詞を書くんですけど、この作品を大阪弁にしちゃうと、自分の書いてきた女性像であったり芝居のテイストみたいなものが、清水さんとけっこう似ているところがあるかもしれないなと思いました。清水さんには失礼かもしれませんけど。

岩崎:蟷螂さんの作品は本にもなってますので、新井さんもぜひ一度読んでみてください。

新井:そうですね、是非読みたいと思います。

岩崎:それがまた次の出会いに繋がれば良いですね。それでは時間となってしまいました。新井さん、今日は東京からわざわざありがとうございました。